بقلم: عبدالوهاب بدرخان – النهار العربي

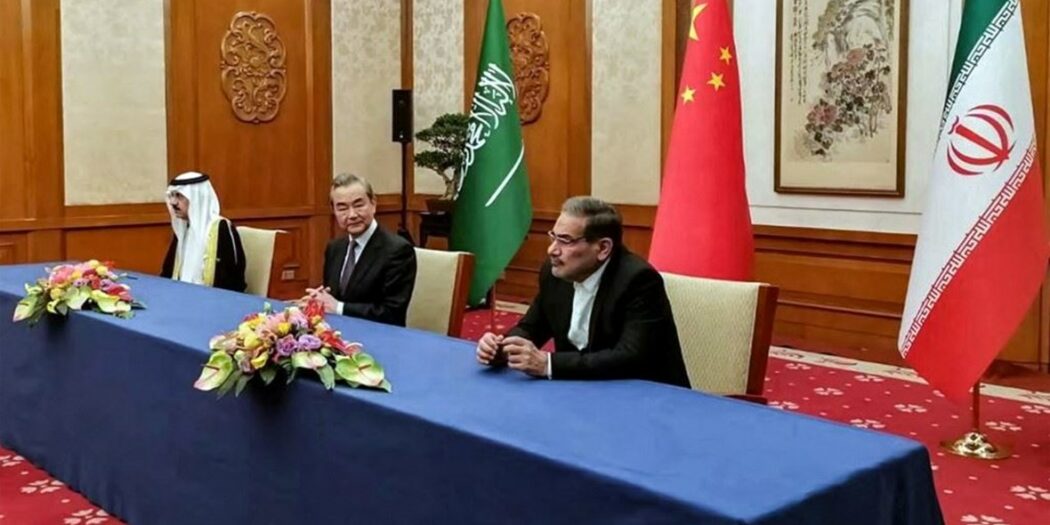

الشرق اليوم- لا تزال الأسئلة أكثر من الإجابات في شأن اتفاق معاودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، فهو لا يعني أن الخلافات حُلّت، بل إن الحوار الذي دار خلال العامين الماضيين في بغداد ومسقط ثم أثمر في بكين، سيُستكمل لاحقاً للبحث في مختلف الملفات، بداية بالعلاقة الثنائية على قاعدة اتفاق التعاون الأمني (2001) واتفاق التعاون التجاري (1998) وما قد يستجدّ. ومن الطبيعي أن تكون هناك عناوين عريضة وُضعت للتعامل مع النزاعات الإقليمية، خصوصاً بالنسبة إلى اليمن وإنهاء الحرب فيه، ما دامت الرياض قد تحادثت أخيراً مع الحوثيين، ثم إن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً نسبياً ويقترب سريعاً من الذكرى السنوية الأولى للاتفاق عليه، ولو من دون تطبيق بنوده كافةً ومن دون إعلان واضح لتمديده أو تجديده. وبناءً على التقارب السعودي – الإيراني، ليس متوقّعاً أن يعود الحوثي إلى الأعمال القتالية، بل أن يوافق تدريجاً على الانخراط في محادثات الحلّ السياسي.

الأسئلة الأكثر عمقاً، وربما خطورةً، تتعلّق بالوساطة الصينية نفسها، فلولاها لما كان لهذا الاختراق أن يحصل بين الرياض وطهران. دول كثيرة عرضت التوسط وحاولت، وإدارة باراك أوباما تهيّأ لها أنها تأهّلت للخوض في وساطة بعد مساهمتها الرئيسية والحاسمة في إنجاز الاتفاق النووي (2015) حينما لم تكن القطيعة الدبلوماسية قد حصلت بين البلدين، لكن طهران استبعدت أي دور أميركي. وأهم الأسئلة، بعد “اتفاق بكين”، كيف ستتفاعل واشنطن معه؟ الأرجح أنها لم تُحَط علماً بما يكفي، ولم تعرف المدى الذي بلغته بكين في إنضاج الاتفاق، لذا يصعب أن تتعايش معه. بل الأرجح أن موسكو كانت أكثر معرفة في السرّ بحكم تواصلها مع أطرافه الثلاثة، وأشار ميخائيل بوغدانوف إلى أن روسيا “ساهمت في العملية” مع عُمان والعراق “على سياق السياسة الروسية الداعية إلى حسن الجوار وضمان واحترام السيادة والاستقلال”، مستخلصاً: “على هذا الأساس نشجّع أصدقاءنا في أنقرة ودمشق على تطبيع العلاقات”، وهو هدف الاجتماع الرباعي (روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري) في الأيام المقبلة.

لطالما روّجت إيران طوال أعوام لـ”الانفتاح على الجوار” بوصفه من ركائز سياستها واستراتيجيتها، غير أن سلوكياتها وعدم تعاونها مع مبادرات مجلس التعاون الخليجي لم تؤكّد أنها ساعية فعلاً إلى ذلك الانفتاح. ورغم أن علاقاتها مع دول الخليج حافظت على مستواها أو تحسّنت، إلا أنها اعتبرت دائماً أن استمرار القطيعة مع السعودية يحول دون تحقيق هذا الهدف. وبعد خوض جولات الحوار في بغداد ومسقط، كانت طهران هي التي بادرت إلى إعلان أن تبادل فتح السفارتين والممثليات الأخرى هو “الخطوة الأولى المطلوبة”، لكن من الواضح أن السعودية كانت تطالب بـ”ضمانات” قبل الإقدام على هذه الخطوة، ولم يكن في إمكان الولايات المتحدة أن توفّر أي ضمان. في هذا السياق قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرته خلال زيارته للرياض، انطلاقاً من أن “الاتفاق الاستراتيجي” الذي وقّع مع السعودية لا بدّ من أن يشكّل “ضماناً” يمكن تطويره.

في المقابل، هناك “اتفاق استراتيجي” بين الصين وإيران، ولكي تتمكّن بكين من تطبيق الاتفاقين الاستراتيجيين معاً، فإنها تحتاج إلى علاقات مستقرّة بين الرياض وطهران. هذا يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، وإنْ لم تكن أهدافها بعيدة المدى متطابقة. فالسعودية باتت تتحدث بلغة واحدة مع العالم لتقول إنها معنية بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كجزء حيوي من أمن العالم واستقراره، وبالتالي فإنها مستعدة للحوار ولا تبحث عن أي صدامٍ مع الغرب أو مع الشرق. أما الصين فتسعى إلى تعزيز موقعها الدولي من خلال دبلوماسية التجارة ومشروع “الحزام والطريق”، لكنها تصطدم بالنفوذ الأميركي- الغربي الذي صنّفها منحازةً إلى الجانب الروسي في حرب أوكرانيا. وإيران تتطلّع إلى الحفاظ على نفوذ إقليمي استثمرت فيه كثيراً ولم تتردد في إطاره من تقويض أربع دول عربية بجيوشها ومؤسساتها، لكن العقوبات الأميركية أضعفت اقتصادها ولا يزال برنامجها النووي مصدر مخاطر تنذر بإشعال المنطقة، خصوصاً بعدما حققت تقدماً نحو امتلاك سلاح نووي ولم تعد مهتمّة بإحياء الاتفاق مع الغرب ما دامت حرب أوكرانيا قد حجّمت الموافقة الصينية والروسية على وقف برنامجها النووي أو الحدّ منه.

في الأساس، ليس سهلاً التموقع الحيادي الذي تنهجه السعودية حتى لو كان بداعي المصلحة الوطنية، وفي الظروف الدولية الحالية بات البحث عن “توازن” أكثر صعوبة، وإنْ لم يكن مستحيلاً. قد تكون الولايات المتحدة في صدد استيعاب التصويب السعودي لنمط العلاقة الثنائية الذي ساد طوال سبعين عاماً، لكن عدم اعترافها وعدم معالجة أخطاء سياساتها على مرّ العقود، كذلك عدم إدراكها أن الحروب المتناسلة أنهكت منطقة الشرق الأوسط والخليج، ساهمت في تغيير وعي الدول لأمنها واستقرارها. فالماضي القاتم أصبح مرتبطاً في الأذهان بـ”الحقبة الأمريكية”، أما المستقبل فلا يزال يتخلّق من خلال الخيارات المتوفّرة على الساحة الدولية. والأهم أن السعودية برهنت تمسّكها بالعلاقة الإيجابية مع أمريكا بمقدار ما تتطلّع إلى البحث عن مصالحها مع أطراف أخرى، مؤهّلة نفسها للعب دور دولي قد يحتاج إليه الجميع في المقبل من الأيام. وفي ضوء ذلك، فإن الرياض لا تقدّم تطوير علاقتها مع الصين انحيازاً إلى محور ما، ولا تعتبر “التطبيع” مع إيران تغاضياً عن سياساتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار أو دعماً لها، وإذا واظبت طهران على تلك السياسات، فإن الأمر لن يتعدّى استئناف العلاقات الدبلوماسية، والأكيد أنه لن يتجاوز العقوبات الأميركية أو يتمرّد عليها.

لا شك في أن الصين حققت إنجازاً دبلوماسياً إقليمياً وربما تستند إليه للتوسّط في النزاع الأوكراني. ومن شأن الولايات المتحدة أن ترى، كما رأت إسرائيل، أن “اتفاق بكين” يمثل فشلاً لدبلوماسيتها. لكن واشنطن لن تتمكّن من تجاهل ما أحرزته الصين أو من التعايش معه في ما لا تزال تعتبرها “منطقتها”، وبالتالي فإنها لن تتقبّل إخراجها منها على هذ النحو. لذلك ينبغي الحذر من ردّ الفعل الأمريكي – الإسرائيلي، فرغم الخلافات بين إدارة جو بايدن وحكومة المتطرّفين في إسرائيل، سيستخلص الطرفان مما حدث أن الاتفاق النووي “مات” فعلاً وأن المفاوضات النووية لن تستأنف قريباً، بل إن توجّه إيران نحو سلاح نووي بات “حتمياً”، بحسب محللين غربيين، ما يعزز في رأيهم “منطق الخيار العسكري” ضد إيران، بكل ما يعنيه من مخاطر إقليمية.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي