بقلم: حسن إسميك – النهار العربي

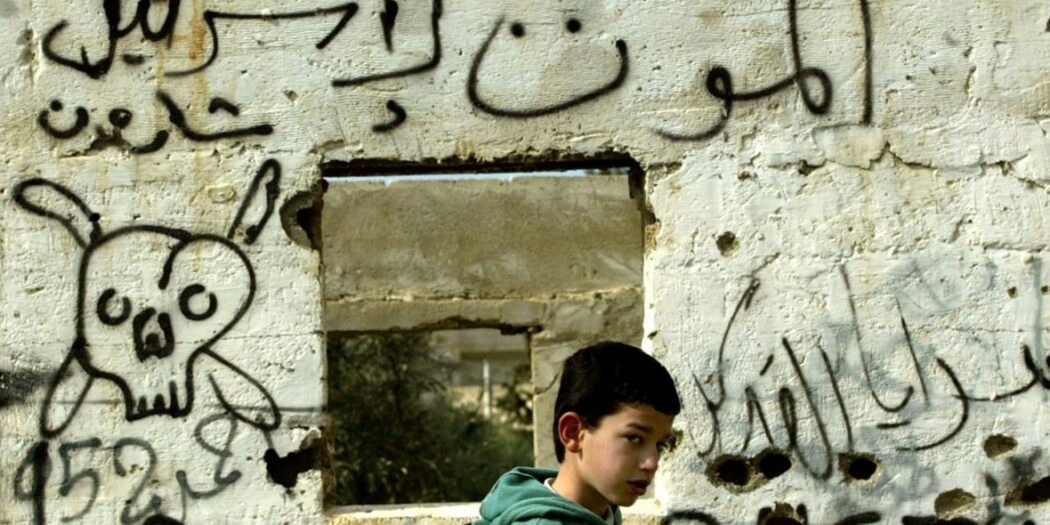

الشرق اليوم- “لا يفوّت العرب أي فرصةٍ لتفويت فرصة”… جملة قالها الدبلوماسي الإسرائيلي الشهير أبا إيبان، بعد محادثات السلام في جنيف في كانون الأول (ديسمبر) عام 1973. وللأسف لا يمكن لأحد تكذيب هذه العبارة، فهي صحيحة حدَّ الألم، وصادقة حتى لا تكاد تتوقعها من “عدوك”، وتحمل في كلماتها القليلة تنبيهاً شديداً، ما زلت متعجباً لماذا لم يستفد منه القادة والمعنيون من فلسطينيين وعرب إلى اليوم، فالفرص المهدورة في صراع كالصراع العربي – الإسرائيلي لا تعوض بسهولة من جهة، بخاصة أن الطرف الآخر يجيد استغلال الفرص، ويمتلك كل الأدوات لذلك، وتستحيل من جهة ثانية، وبفعل الزمن وتعمق الجروح وتزايد الدم المراق، خطايا كبرى لا يغفرها التاريخ، بل ويعاقب عليها، فيصير بذلك العرب ذاتهم ألد أعداء أنفسهم، وأكبر المخطئين بحق قضيتهم.

تتراوح هذه الخطايا التي قام بها فلسطينيون وعرب بحق فلسطين من تلك البسيطة التي تمت بغير قصد، ثم كبرت، وإما نتيجة القراءة الخاطئة للصيرورة التاريخية لأحداث المنطقة العربية، أو جراء الاستخدام الذكي من قبل الإسرائيليين لها، إلى تلك المتعمدة التي ما زالوا متمسكين فيها إلى اليوم، يرفضون التخلي عنها والخلاص من تبعاتها. بعضها قديم يرجع إلى مطلع القرن الماضي، وبعضها الآخر متجدد أو جديد، فنشأ قسم منها عن الآخر، وتجمع قسم وتشابك وتعقد ليكوّن ما أتجرأ على تسميته “الخطايا الخمس المميتة” بحق قضية فلسطين، وهي باختصار ومن دون تسلسل تاريخي: الانتقال من حالة النزاع إلى حالة الصراع وأدلجة هذا الأخير دينياً؛ الاختيار الخاطئ للحلفاء؛ باراديغم ياسر عرفات؛ “أسلمة” الصراع؛ وأخيراً وأولاً ودائماً، التعامل مع الصراع على أنه حرب “الكل شيء” أو “اللاشيء” وحتى الموت!

الخطيئة الأولى: ترجع في الزمن إلى ما قبل إعلان قيام دولة إسرائيل، أو ما يعرف عربياً بـ “النكبة”، وتبدأ بالتعامل الفوقي وغير الندي مع اليهود، وكأنهم ليسوا مكوناً قديماً من مكونات هذا الشرق، وهذا بالعموم ناتج من التركة العثمانية في المنطقة.

لقد كان لدى اليهود أطماع سياسية في فلسطين، وضعوها في قالب ديني للتحشيد واستجداء التعاطف، لكن العرب في ذلك الوقت ابتلعوا الطعم بسهولة، وحولوا السياسي إلى ديني، وساهمت أدلجتهم للحالة التي كانت تجري في البلاد ذلك الوقت إلى “صراع مقدس”، تزامن مع الاضطهاد الذي تعرض له اليهود على يد النازية، فساهم بتعزيز قضيتهم وإكسابهم مزيداً من التعاطف.

لو كان تعامل العرب مع اليهود مختلفاً منذ أن كانوا أقليات منتشرة في كل الدول العربية تقريباً، لما هاجروا بأعداد كبيرة إلى الخارج، ولما فقدت المنطقة مساهماتهم التي قدموها لحضارة الشرق الأوسط، ولما بقيت كل إنجازاتهم في ما بعد محصورة في إسرائيل وحدها. ربما، لو حصل اليهود على القبول في الشرق الأوسط بين العرب، لما شعروا بالحاجة إلى إنشاء دولة مستقلة، الأمر الذي كان من شأنه أن ينقذنا من أخطائنا الكثيرة اللاحقة.

يُنقل عن مفتي القدس حينها، أمين الحسيني، أنه طالب العرب من منبر راديو برلين مطلع شهر آذار (مارس) 1944، بينما كان هتلر يذبح ملايين اليهود، بأن يقتلوا اليهود أينما وجدوهم لأن “هذا يرضي الله والتاريخ والدين ويحفظ الشرف”. ينفي مؤرخون أن يكون الحسيني قد صرح بكلام مماثل، بل وينقل عنه قوله إنَّ “مقاومتنا للوطن القومي اليهودي لم تكن بحافز من التعصب الديني”، لكن عندما تتعامل مع طرف مقابل كإسرائيل -متأهب دائماً لاستثمار أخطائك- لا يمكنك حتى أن تظهر علانية مع هتلر أو موسوليني، الأمر الذي يقودنا مباشرة إلى الخطيئة الثانية.

الخطيئة الثانية: أكاد أجزم، وغيري كثر من متتبعي تاريخ القضية الفلسطينية، أنها محكومة بالتحالفات الخاطئة، وكأن قادتها يعمدون دائماً إلى اختيار الحليف الأكثر ضرراً بمشروعهم وقضيتهم، منذ البدايات والتحالف مع النازية والفاشية، مروراً بالارتكان إلى السوفيات (فقد كان ستالين أول من اعترف بدولة بإسرائيل)، واليسار العالمي بالعموم، أو إلى قادة عرب لم تكن قضية فلسطين إلا أداة لتحقيق مشاريعهم الخاصة الهادفة إلى فرض هيمنتهم على المنطقة، والحديث هنا عن جمال عبد الناصر، الذي قاد الفلسطينيين وعرباً غيرهم في حزيران (يونيو) 1967 إلى مغامرة عسكرية غير محسوبة، خسرنا بسببها أراضي كثيرة وفي فترة زمنية وجيزة، أولها سيناء المصرية والجولان السورية والضفة الغربية الأردنية. كذلك عمدت القيادات الفلسطينية إلى دعم صدام حسين في حرب الخليج الثانية، التي قامت نتيجة غزوه للكويت، ما أحدث شرخاً مع دول الخليج التي كانت من أكبر رعاة القضية، ولا أظن أنه تم تعويض هذه الخسارة حتى يومنا هذا.

واليوم تتحالف القيادات الفلسطينية -في “حماس” على وجه الخصوص- مع إيران وتركيا، أكثر الدول زعزعة لاستقرار المنطقة، وإثارة للمشاكل فيها بما لا يُرضي القوى كلها، الإقليمية منها والدولية. يؤثر هذا التحالف ويفاقم الخطيئتين الأخيرتين، لكن قبل ذلك لا بد من المرور على ياسر عرفات أشهر القيادات الفلسطينية من دون منازع.

الخطيئة الثالثة: قد يستغرب البعض وجود ياسر عرفات ضمن قائمتي هذه، وهو الذي وقع على اتفاق سلام أوسلو عام 1993، بعد أن مهد له الطريق بخطابه الشهير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 1988، حيث أعلن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ودان الإرهاب بكافة أشكاله، وأعلن عن مبادرة سلام فلسطينية تدعو إلى حق دول الشرق الأوسط بما فيها فلسطين وإسرائيل وجيرانها في العيش بسلام. وإذا كان قد حمل “غصن الزيتون مع بندقية الثائر”، إلا أن صوت البندقية كان أعلى بكثير، وهو الذي أسس للمقاومة العنفية، التي لم تستجلب من الجانب الإسرائيلي إلا مزيداً من العنف، بخاصة أن الدولة الجديدة تمتلك من القدرات العسكرية الكثير، وتحظى بدعم أميركي لا محدود.

هو الذي أسس -عن معرفة أو عن جهل- للمبدأ الذي ما زالت التنظيمات المسلحة الفلسطينية تعتمده حتى اليوم، من دون أن تعترف به، يقول: “إذا كان الثمن هو دماء الفلسطينيين، فلا ضير من دفعه لدحر الاحتلال”. مع العلم أن عرفات لم يكن ليتوانى، لو استطاع، عن تأسيس دولة له ضمن الدول العربية التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية. والمثال الأوضح هو ما حدث في الأردن وانتهى عام 1970 بما يسمى “أيلول الأسود” وخروج المنظمة من الأردن إلى لبنان، التي أسس فيها دويلة ضمن الدولة اللبنانية. لم يفكر عرفات مرتين قبل جر الأردن ولبنان إلى العمليات “الفدائية” التي لم تؤدِ إلا إلى تشويه صورة القضية الفلسطينية في الخارج، بل ويشير مؤرخون إلى أن محاولاتٍ لاغتيال الملك الأردني أو الانقلاب عليه كانت قائمة.

تثير هذه الذكرى السيئة مخاوف كبيرة لدى الأردنيين، وخشية مشروعة من تكرار هذا السيناريو في حال عادت ضفتا نهر الأردن إلى التوحد من جديد، وقد كنت قد تناولت هذه النقطة مؤخراً في مقال سابق، حين اعتبرت أن توحيد الضفتين مسلّمة تاريخية، وفرضية جديرة باختبارها كحل حقيقي للصراع العربي – الإسرائيلي.

وطوال المدة التي كان فيها ياسر عرفات متزعماً القضية الفلسطينية، كانت إسرائيل تبذل قصارى جهدها للتخلص من أي خيارات قيادية أخرى. وكما في أي دولة من دول العالم، كان على الفلسطينيين التفكير في قيادة جديدة قبل عقود من الزمن، وإذا حاجج البعض بالقول إن حكم عرفات مر بمرحلتين مختلفتين يفصل بينهما خطابه الثاني في الأمم المتحدة، لا يسعني إلا التذكير بأن وقوفه الكارثي إلى جانب صدام حسين كان عام 1990، أي بعد هذا الخطاب بعامين اثنين فقط. وفي المرحلتين لم يتمكن عرفات من أن يكون غاندي أو مارتن لوثر كينغ أو حتى مانديلا فلسطين، فيتمكن من إحراج موقف إسرائيل على المسرح العالمي، ويدفع الصهيونية لتلقى المصير ذاته الذي لقيه الاستعمار البريطاني في الهند والفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ولا يبدو أن أياً من ورثته في “فتح” قادر على عمل ذلك.

الخطيئة الرابعة: لقد عانى الشعب الفلسطيني من القرارات غير الحكيمة لقادته، ومن بعض القادة العرب أكثر مما عانى من أفعال إسرائيل. أشرت سابقاً إلى أن القيادات الفلسطينية دائماً ما تختار “أصدقاءها” من المستعدين لمحاربة إسرائيل “حتى آخر فلسطيني”! ومنظومة حلفاء “حركة حماس” اليوم، من قادة “الإسلام السياسي” في الشرق الأوسط، أبرز دليل على ذلك، هذه القيادات الفلسطينية ومن وراءها هم المسؤولون إلى حد كبير عن “أسلمة الصراع” ودفعه إلى التطرف الحالي البعيد كل البعد من الواقعية السياسية ونهجها البراغماتي، والذي يغذي شعبوية دينية لدى الطرف المقابل، ويميناً راديكالياً مستعدّاً دائماً لاستثمار الفرص بالاعتداء على الفلسطينيين واستجداء الرأي العام العالمي في الوقت نفسه.

لقد آن للفلسطينيين أن يتخلوا عن هؤلاء الحلفاء الذين لا تشكل القضية الفلسطينية لديهم إلا أداة لبناء الشرعية والشعبية في الداخل، ووسيلة لتحدي القوى الإقليمية والدولية بهدف صناعة نفوذ وتأثير في المنطقة. وإني لأجد أن الفرصة سانحة وبقوة في هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم، ومع وجود قيادات شجاعة وجانحة نحو السلام في الإمارات والأردن ومصر، وربما لن تتأخر السعودية وسوريا عن هذا الركب.

الخطيئة الخامسة: التعامل مع الصراع على أنه حرب “الكل شيء” أو “اللاشيء” وحتى الموت!

وهي الأعظم والأخطر، لأنها تقف حائلاً دون حصول الفلسطينيين على أي من حقوقهم، مقابل تحصيل حق مأمول، باسترجاع كامل الأرض، وإنهاء دولة إسرائيل، وطرد كل الإسرائيليين وإنهاء كل المظالم التاريخية للفلسطينيين. ولأنها أيضاً تغذي فكراً غريباً من “المقاومة” يصر على الاستمرار في سفك الدم الفلسطيني بلا مقابل، والتضحية بكل شيء فقط لإثبات أننا “مقاومون”، من دون أن تدري القيادات الفلسطينية التي تتبنى هذا الفكر أنهم مجرد ممثلين على مسرح أعدته إسرائيل، وفي مسرحية كتبت هي نصها ووزعت أدوارها.

إنَّ اختيار الفلسطينيين الموت عوضاً عن الحياة أدى بهم لوضع حاجز بينهم وبين كل العقلانيين في العالم، ووسم قضيتهم بالإرهاب والتفجيرات الانتحارية واختطاف الطائرات، وأفقدهم تعاطف كثير من الدول والشعوب، وسمح لإسرائيل أن تلعب دور المستضعف لنحو قرن من الزمن، إلى جانب رفضهم كل الحلول الوسطى القادرة على إحداث تغيير في طبيعة الصراع، وفشلهم في تقديم أية بدائل رداً على أي من الصفقات التي عُرضت عليهم، حتى أظهرهم ذلك كله وكأنهم هم العثرة في وجه السلام، فساهموا في تحقيق المصالح الإسرائيلية على حساب مصالحهم هم.

لقد أدى إصرار القيادات الفلسطينية على مبدأ “إما أن نحصل على كل شيء، أو لا نحصل على شيء” إلى حصولهم على “لا شيء” بالفعل، ولأني بدأت بالحديث عن الفرص المهدورة سأختم بها أيضاً: في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، حُدد مستقبل فلسطين في الأمم المتحدة، حيث قسمها قرار الجمعية العامة رقم /181/ إلى دولتين عربية ويهودية، مع تدويل القدس باعتبارها كياناً منفصلاً، بحيث يحصل العرب الفلسطينيون، الذين يشكلون ثلثي سكان فلسطين، على 43 في المئة من الأراضي وتتضمن قطعة من الأرض على طول البحر الأبيض المتوسط مناسبة للزراعة، مقابل 56 في المئة للمستوطنين اليهود، الذين كانوا يشكلون ثلث السكان، تتضمن صحراء النقب. سارع اليهود حينها إلى إعلان قيام دولتهم على الأرض التي سمّاها القرار. وبدلاً من القيام بالمثل أعلن الفلسطينيون والدول العربية المجاورة الحرب. خسر العرب واستولى اليهود على المزيد من الأراضي.

لا أستطيع إلا أن أتخيل ما سوف يكون عليه شكل الشرق الأوسط لو أن العرب قبلوا خطة التقسيم (رغم أنها بالطبع غير عادلة، وتشكل انتهاكاً لمبادئ تقرير المصير الوطني الواردة في ميثاق الأمم المتحدة)، فلو تأسست فلسطين وقتها، وقبلت الدول العربية بالقرار 181 واعترفت بها وتعاونوا معها، وقبلوا بقليل من الظلم لتفادي الكثير منه، لاستطاع العرب والفلسطينيون تجنب كل الكوارث التي لم تنقطع حتى يومنا هذا.

عرف ألبرت أينشتاين الجنون بأنه “فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتوقع نتائج مختلفة” (أو كما تُقال بالعامية “اللي بجرب المجرب عقلو مخرب”)، يبدو أن هذه المقولة لم تجد طريقها إلى كثير من العرب والفلسطينيين الذين ما زالوا يرتكبون الخطيئة الكبرى على الإطلاق، وهو تكرار أخطاء الماضي مرة تلو أخرى، وإعادة التجارب التاريخية الفاشلة، ورفض كل حل لإنهاء الصراع (أو حتى تحسين شروطه بالنسبة إليهم) إذا لم يكن يتضمن الحرب على قاعدة “كل شيء” أو “لا شيء”، وإذا كان تحقيقه لا يشترط زهق الأرواح وإراقة الدماء.

أخيراً… أعرف أن كلامي هذا سيساء تفسيره، وسيلوى عنقه ليبني عليه البعض تأويلاتهم بما يتناسب مع أحكامهم المسبقة وايديولوجياتهم الخشبية، ومع مواقفهم في التحريض ضدي. ورغم ذلك فإني سأوضح أن كلامي السابق كله لا يعني أن إسرائيل دولة ذات حق، أو أنها مسالمة، وأن تاريخها خالٍ من الأخطاء والظلم والاستقواء، لكنني معني بالشعب الذي أنتمي إليه أولاً، واليوم ورغم التاريخ الحافل بالأخطاء، ينبغي على الفلسطينيين إدراك أن انتفاء احتمال “تدمير إسرائيل” لا يعني أنهم بلا خيارات، بل على العكس، إذا وجدت غالبية الفلسطينيين طريقة لقبول ذلك الأمر الواقع، فقد يجدون دولتهم المنشودة، بصيغ لم تكن لتخطر في بالهم ربما، ليبدأوا طريق بناء سبل عيش جديدة بدلاً من البقاء في هذا المأزق المأساوي والمستمر. وربما يكون ذلك بداية ما أراد العرب والفلسطينيون تحقيقه، لكنهم حصدوا عكسه.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي