بقلم: حميد الكفائي – سكاي نيوز

الشرق اليوم– ليس غريبا أن تطول عملية تشكيل الحكومة العراقية، فقد حصل هذا عقب كل انتخابات أجريت منذ عام 2005، لكن الاختلافات عميقة جدا هذه المرة ولم تعتدها الطبقة الحاكمة في العراق من قبل.

في السابق، كانت الخلافات تدور حول كيفية تقاسم المقاعد النيابية ابتداء، وتسويق هذا التقاسم على أنه “فوز واستحقاق انتخابي”، وقد تستغرق هذه العملية عدة أسابيع أو أشهر قبل أن يقتنع الفرقاء بالحصص التي “يستحقونها”.

وبعد أن تُحسم عملية تقاسم المقاعد النيابية، وتعرف كل مجموعة حجمها، ويكون هناك اتفاق مبدئي حول المناصب الرئيسية الثلاثة، وهي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ينعقد البرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، لينتخب رئيسا جديدا للبرلمان ونائبين له، وتعلن إحدى الكتل النيابية، المنسجمة طائفيا، أنها “الكتلة الأكثر عددا”، كي يكون لها الحق في ترشيح رئيس الوزراء.

وقد أصبح عرفا منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، وبالتحديد من الجماعات الدينية الشيعية. الإسلام السياسي بين الأكراد ضعيف، وكذلك الشعور الطائفي، فالقوة الكردية الرئيسية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، رشحت شخصية كردية شيعية لرئاسة الجمهورية في الانتخابات السابقة، وهو الدكتور فؤاد حسين، وعندما لم يفُز في الحصول على المنصب الذي فاز به منافسه برهم صالح، رشحته لتولي المنصب الرئيسي الثاني المخصص لها وهو وزارة المالية في الحكومة السابقة، ثم وزارة الخارجية في الحكومة الحالية.

أما في المشهد السياسي السني، فإن قوى الإسلام السياسي فقدت هيمنتها كليا على الساحة، إذ لم يفُز حتى زعيم الحزب الإسلامي العراقي، ورئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، بمعقد نيابي في الانتخابات الماضية والتي سبقتها. هناك الآن قوتان تحتكران تمثيل المحافظات العربية السنية وهما “تقدم” بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، و”عزم” بقيادة رجل الأعمال الثري، خميس الخنجر، وكلتا القوتين علمانيتان وتسعيان (رسميا على الأقل) لضمان حقوق الطائفة السنية، علما أن السنة العرب لم يصطفوا طائفيا في السابق وهذه حالة جديدة. لكن هذا الوضع الجديد للسنة مناسب جدا للقوى الشيعية، التي سعت بقوة لترسيخ الطائفية السياسية، وها هي الآن تمكنت من تحقيق هذا الهدف وإيجاد زعامات سنية طائفية.

والطائفية هنا، لا تعني التمييز على أسس طائفية، وإنما السعي لتمثيل مجموعة سكانية على أسس طائفية. مع ذلك، فقد ترفعت الكتلة السنية بقيادة الحلبوسي عن الإصرار على الإتيان بوزراء سنة، إذا اختارت وزيرا شيعيا لمنصب وزارة الشباب والرياضة المخصص لها، وهو البطل الرياضي السابق، عدنان درجال، الذي لم تُعرف طائفته حتى أعلن عنها الحلبوسي عند اختياره. ولكن لم يحصل أن مجموعة شيعية اختارت وزيرا سنيا لشغل أي منصب مخصص لها.

أما في وسط وجنوب العراق، حيث تقطن الغالبية الشيعية، فمازالت قوى الإسلام السياسي مهيمنة، ليس عبر الإقناع، بل عبر القمع. والقمع هنا يتخذ أشكالا عدة، من التسقيط الأخلاقي وتشويه السمعة عبر اختلاق الأكاذيب والافتراءات ضد أصحاب الرأي المختلف، إلى التهديد بالتكفير ومعاداة الدين والمذهب، إلى الخطف والقتل. وهذه ليست قصصا خيالية أو مبالغا فيها وإنما حقائق، وهناك المئات من النساء والرجال، ممن اغتيلوا وخُطفوا وعُذِّبوا بسبب آرائهم، بل توجد قصص يشيب لسماعها الأطفال، مثل خطف المحامي الشاب علي جاسب وقتله، ثم قتل أبيه المكلوم بخطف ابنه الوحيد بعد أن ظل يطالب بالكشف عن مصيره!

الجماهير الشيعية التي تتعرض لعملية قمع وإرهاب واسعة النطاق، أدركت بوضوح أن القوى المتشدقة بالدين، التي فرضت وجودها بقوة السلاح، لا تهتم لمصالح الفئات التي تدعي تمثيلها، ولا إلى ترسيخ مؤسسات الدولة وقوتها، بل يتركز اهتمامها على انتهاز الفرص لجمع المال، وتمرير أجندات دولة أخرى، ولهذا السبب انتفض الشباب عام 2019، على حكومة عادل عبد المهدي، التي كان يتحكم بها قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتله الأمريكيون قبل عامين بعد وصوله إلى بغداد ليلا في زيارة سرية.

وقد اعترف عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية أن سليماني اتصل به ذات يوم وطلب منه القيام بزيارة إلى دولة أخرى بنفس اليوم ليبحث مع قادتها قضية معينة، وقد امتثل لطلبه. هكذا أوصلت قوى الإسلام السياسي الشيعي العراق: ضابط إيراني يأمر رئيس الوزراء العراقي بزيارة دولة أخرى لبحث قضية تتعلق بعلاقات إيران الخارجية!

وبعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، الذي ينص الدستور على أن يحصل خلال 15 يوما من انعقاد أول جلسة له (المادة 55)، وانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يحصل خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى (المادة 72-ب)، وتكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكثر عددا، بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخابه (المادة 76-أولا)، تبدأ عملية توزيع الحصص الوزارية على الجماعات السياسية، كل حسب حجمه النيابي المتفق عليه. وهذه المفاوضات تستمر رسميا لـ30 يوما (المادة 76-أولا)، ولكنها في الحقيقة تستمر إلى ما بعد انقضاء المدة الدستورية، إذ تبقى بعض الوزارات غير محسومة لعدة أسابيع أو أشهر بعد انتهاء الموعد، لكن قرارا من المحكمة الاتحادية عام 2005 جعل تمرير البرلمان لأكثر من نصف الوزارات كافيا لأن تحظى الحكومة بالتصديق المطلوب، وتبدأ بممارسة مهامها، علما أن الدستور واضح في هذه المسألة في المادة (76-ثانيا) التي تنص على تسمية أعضاء الحكومة (وليس نصفهم) خلال 30 يوما، وإن فشل المكلف في تشكيل الوزارة خلالها، فعلى الرئيس تكليف مرشح جديد (المادة 76-ثالثا).

وتوزيع المناصب هذا، لا يهدف طبعا إلى تحقيق نجاح في أي مجال، بقدر ما يهدف إلى تمكين الجماعات السياسية من الاستيلاء على مقدرات الدولة وتسخيرها لخدمة أهدافها السياسية والخاصة. على سبيل المثال، أحد الوزراء عيَّن أكثر من 60 ألف شخص من أنصار الجماعة السياسية التي جاءت به إلى الوزارة بعد أيام من تنصيبه!

لكن الخلافات السياسية عصية على الحل هذه المرة، على ما يبدو، إذ انقلب السحر على الساحر، فالفائز بأعلى المقاعد غير مقتنع بمشاركة جهات فاقدة للشعبية في السلطة، لأسباب عديدة منها أنه ليس ضعيفا عسكريا، وغير مضطر لمجاراتها والامتثال لرغباتها، ولأنه أطلق وعودا لناخبيه بأنه لن يشترك مع هذه القوى التي يختلف معها في قضايا كثيرة، منها التبعية لدولة أخرى، ولأنه يعتزم أن ينتهج سياسات تتعارض مع مصالحها، مثل تجريدها من السلاح، وأخيرا، أدرك أن المضي في معادلة المحاصصة الطائفية السابقة أصبح مرفوضا شعبيا، وأنه، إن لجأ إليه، فسوف يتضرر شعبيا.

وكان البرلمان السابق قد أقر، تحت ضغوط الشارع المنتفض عام 2020، قانونا انتخابيا يهمش القوى الأقل شعبية، ويسمح للمستقلين من ذوي السمعة الطيبة أن يفوزوا. ولهذا السبب خسرت الجماعات المسلحة، التي أصبحت منبوذة في الشارع، معظم مقاعدها التي حصلت عليها سابقا بطريقة أو بأخرى.

كما أقر تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، مكونة من قضاة، بينما استعانت الحكومة بمجلس الأمن كي يكلف الأمم المتحدة بإدارة رقابة دولية على الانتخابات. وكانت النتيجة أن الانتخابات جرت بشفافية أكبر ودون تلاعب كبير في الأصوات. فالمفوضية الجديدة ليست تابعة للجماعات السياسية، على عكس المفوضيات السابقة، التي كان أعضاؤها يمثلون الجماعات السياسية المختلفة.

هذا الوضع أصاب القوى المتشدقة بالدين والطائفة بالهلع، ودفعها إلى زج أعضائها ومسلحيها في احتجاجات واعتصامات ضد مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الذي اتهمته بـ”تزوير” الانتخابات! وليس معلوما لماذا ينحاز المجتمع الدولي، وممثلته السيدة جنين بلاسخارت، إلى جماعة شيعية ضد أخرى! من الواضح أن الجماعات المسلحة لم تستوعب فكرة الخسارة، مع امتلاكها المال والسلاح والفتاوى الجاهزة والدعم الخارجي، والأخطر من ذلك، أنها تعتقد بأنها، إن قبلت بالوضع الحالي، فإنها ستكون بداية للتراجع التدريجي والتلاشي النهائي لها. لذللك تسعى بقوة لوضع ما يمكنها من عراقيل في طريق إقرار النتائج.

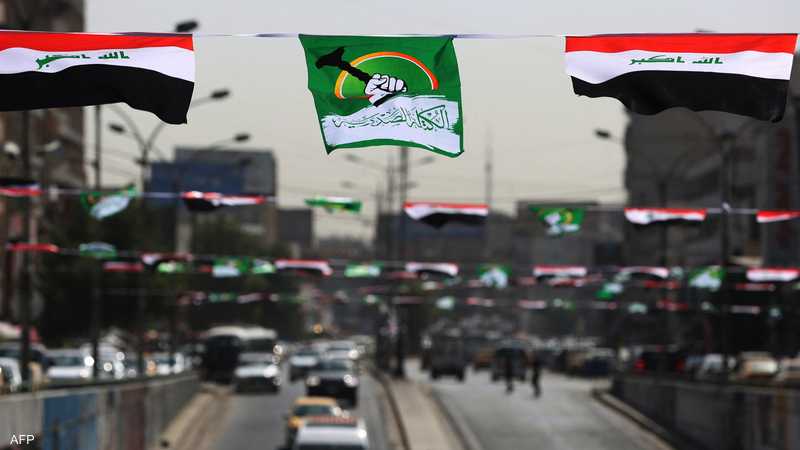

الكتلة الصدرية الفائزة بـ73 مقعدا، لا ترغب أن تشترك في حكومة توافقية تبقي القوى الخاسرة في السلطة رغم رفض الشعب لها. الحكومات التوافقية السابقة كانت فاشلة، فليس هناك من يتحمل المسؤولية، وكل عضو فيها يلوم الآخرين على الفشل والفساد والتقصير الذي أضعف الدولة وأصابها بالشلل في مجالات كثيرة، خصوصا الأمن وتفعيل القانون والتنمية الاقتصادية.

لكنها تتعرض لضغوط سياسية وتهديدات، فهل ترضخ لها وتتفق مع القوى المسلحة، أم تواصل رفضها، الأمر الذي يطيل أمد حكومة تصريف الأعمال التي لن تستطيع أن تقر قوانين جديدة أو تبدأ بمشاريع جديدة مُلِحِّة دون موازنة، ما يقود البلد إلى مزيد من التدهور والتراجع؟

إن تعاونت الكتل الكردية والسنية والمستقلون مع الكتلة الصدرية، فإن بإمكانها تشكيل الحكومة دون عوائق، فالقوى المسلحة لا تستطيع أن تقف بوجه هذه الكتل المدعومة بالقانون ومؤسسات الدولة والمجتمع العراقي والدولي. ليس صحيحا أن تصر الكتل المكوناتية (الكردية والسنية) على أن يكون هناك توافق طائفي (شيعي) كي تتعاون من أجل تشكيل الحكومة. حكومة المكونات رفضتها الجماهير العراقية بكل توجهاتها، فلماذا يصر القادة الحاليون على الاستمرار فيها، متحدِّين مشاعر الناس ومغامرين باندلاع احتجاجات جديدة قد تكون خطيرة جدا هذه المرة؟

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي