بقلم: خطار أبو دياب – العرب اللندنية

الشرق اليوم- كاد الخلاف في مايو الماضي حول حقوق الصيد بين الصيادين الفرنسيين وجزيرة جيرسي (التابعة للمملكة المتحدة وتقع على بعد 14 ميلا من فرنسا) يشعل نزاعا غير مسبوق بعدما تحركت سفن حربية بريطانية وزوارق صيد فرنسية في أول توتر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعطي ذلك مثالا عن المصاعب التي ستواجهها العلاقة المتشعبة بين باريس ولندن والتي شهدت محطات تاريخية متباينة ضمن “الوفاق الودي” بين حليفين قديمين وجارين لدودين في آن معا. إلا أن الطلاق الذي حصل آخر 2020 بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد نصف قرن من الحياة المشتركة، سيترك أثره على مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والقارة، وخاصة العلاقات الفرنسية – البريطانية .

في مطلق الأحوال، تبقى فرنسا والمملكة المتحدة شريكين لا يستغني أحدهما عن الآخر، وكونهما القوتين الأوروبيتين الوحيدتين النوويتين واللتين تتمتعان بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، فقد احتفلتا العام الماضي بالذكرى العاشرة لتوقيع معاهدات لانكستر هاوس، التي تنص على توثيق التعاون في مجال الأمن والدفاع بين البلدين. على الرغم من هذه الروابط التي لا حصر لها، فإن باريس ولندن ليستا دائما على نفس الموجة، مما يعيق إرادتهما وقدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة معا. ويطرح ذلك مجالات تفاهم وإشكالات مستقبلية خصوصا حيال السياسة الخارجية والصلات مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لا يمكن إنكار عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على الروابط المختلفة الفرنسية – البريطانية. لكن خميرة الاستمرارية متوفرة لعوامل عديدة :

اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى التي اختارها 95.7 في المئة من طلاب المدارس الثانوية الفرنسية.

لندن لا تبعد عن باريس إلا ساعتين وخمس عشرة دقيقة بالقطار.

تأتي المملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة الأميركية في احتضانها لفروع 3600 شركة فرنسية.

المملكة المتحدة هي الدولة الشريكة الأولى لمشاريع البحث التعاونية مع فرنسا، والثانية في عدد المنشورات المشتركة. ويستقبل كل بلد الآلاف من الطلاب والباحثين من البلد الآخر.

فرنسا والمملكة المتحدة هما القوتان العسكريتان الكبيرتان غرب أوروبا ولديهما معايير موحدة لعمل جيشيهما خاصة قوة المشاة المشتركة، ولهما القدرة على تغطية جميع المهام الدفاعية.

يملك البلدان أكبر منطقة بحرية خالصة مما يستدعي التعاون والمراقبة.

يبلغ عدد البريطانيين الذين يقطنون مناطق النورماندي الريفية في فرنسا حوالي 150 ألف شخص.

هناك حوالي 13 مليون زائر بريطاني إلى فرنسا خاصة من أجل رياضة التزلج، وهناك الملايين من الزوار الفرنسيين للمملكة المتحدة.

في المقابل يسود القلق حيال مستقبل التبادل بين الأجيال الجديدة خصوصا في المجال التربوي بعد قرار إنهاء العمل ببرنامج أرامسيس “ERAMSUS” الأوروبي الذي كان يسمح بالمعاملة بالمثل للآلاف من الطلاب والمدرسين من الجانبين. وهناك الكثير من العثرات المنتظرة لمرحلة ما بعد بريكست داخليا وخارجيا، ولذا تنكب فرق من الباحثين وأصحاب مصالح من الجانبين للحد من الانعكاسات السلبية.

مما لا شك أن الخيار الإنجليزي الخروج من أوروبا في 2016 شكّل تحولا أكد على تصدع العولمة النيوليبرالية وأحدث إنذارا مبكرا عن أحوال الاتحاد الأوروبي والقارة القديمة. وهكذا بعد الفراق الصعب أواخر 2020 تبدأ الأسئلة المتأرجحة بين القلق والاطمئنان بخصوص مستقبل بريطانيا. ويتبيّن للوهلة الأولى أنها لن تكون نوعا من “سنغافورة على نهر التايمز” بل إنها تواجه كابوس ما بعد الأحلام الوردية حول “بريطانيا كونية” في السياسة الخارجية.

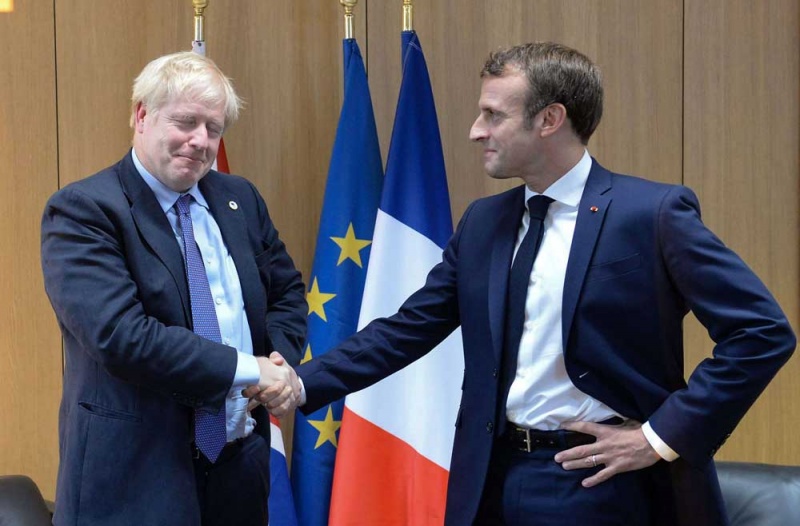

وللتذكير فإن بوريس جونسون رئيس الوزراء وأحد صانعي بريكست، كان يحلم إبان طفولته بأن يكون “ملك العالم”، والسؤال الآن بالنسبة إلى المستقبل القريب سيكون: هل ستبقى بريطانيا العظمى أم ستصبح “إنجلترا الصغيرة” بعد “الاستقلال” الذي تطالب به أسكتلندا وقد تلحق بها ويلز وأيرلندا الشمالية؟ ونفس الأسئلة الصعبة تواجه بروكسل: ماذا عن الاتحاد الأوروبي بعد خروج أقوى قوة عسكرية أوروبية وخامس اقتصاد عالمي؟

أي مستقبل لأوروبا بعد تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد وبعد الانتخابات في فرنسا وألمانيا في 2022؟

بالطبع، لا تبدو الأجوبة سهلة لكن باريس ولندن ملزمتان بتفاهمات أيا كان السيناريو والاتجاهات إذ أنه ضمن الثلاثي الأوروبي الأقوى ألمانيا – فرنسا – بريطانيا، توجد مصلحة مشتركة للطرفين الفرنسي والبريطاني بتغليب عناصر التقارب. حيال الموقف من روسيا كما في الأزمات العالمية الكبرى خصوصا في الشرق الأوسط، تبرز أهمية التنسيق المشترك ضمن الأطر الثنائية. وفي الإطار الخارجي يبرز تحديدا أهمية صياغة مقاربات مشتركة حيال بعض المناطق الاستراتيجية.

ضمن هذا السياق، يتوجب التركيز على “الاستراتيجية المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية” والتي اعتمدتها الحكومة البريطانية في مارس الماضي، وهي تحدد خارطة الطريق لـ”بريطانيا العالمية” المستقبلية. مع منح الأولوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تتجه لتصبح “المركز الجيوسياسي الجديد للعالم”. وفي هذه المنطقة المقبلة على اهتمام اقتصادي وأمني متزايد بسبب صعود الصين في المقام الأول واحتدام المبارزة الأميركية – الصينية.

بالرغم من تنافسهما، لا بد للمملكة المتحدة وفرنسا من استكشاف أشكال التعاون في هذه المنطقة الحساسة. وبعدما أخذت زمام المبادرة في التقدم بطلب للحصول على صفة عضو مراقب في تجمع آسيان “ASEAN” والانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) تستفيد فرنسا، بحكم وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي، من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن التحالفات العسكرية مع أستراليا والهند وماليزيا وسنغافورة. لكن الأسئلة الكبرى تبقى ماثلة حول المواقف بشأن هونغ كونغ وتايوان، ومواجهة رغبة الصين في التوسع الإقليمي في السنوات القادمة. والسؤال الأصعب سيكون حول إمكانية بلورة فرنسا والمملكة المتحدة لعلاقات أكثر جوهرية مع الرباعي المتشكل هناك من خلال آلية “الحوار الاستراتيجي غير الرسمي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند” في محاولة لكبح النفوذ الصيني.

يطمح جونسون إلى استعادة الأمجاد الضائعة والاستدارة نحو آسيا مركز ثقل الاقتصاد العالمي، لكن للجغرافيا أحكامها وسياسات الدول تكمن فيها. ولذا يعتبر بحر المانش (الفاصل مع فرنسا والقارة الأوروبية)، والمحيط الأطلسي (الفاصل مع الولايات المتحدة الأميركية)، بوصلة توجيه سياسة لندن الخارجية وصلات فرنسا مع المملكة المتحدة.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي