بقلم: حسن إسميك – النهار العربي

الشرق اليوم – برغم تقديري البالغ للشعر والشعراء، إلا أني مقل جداً في الكتابة فيه وعنهم، تاركاً هذا الأمر لأهل الاختصاص والنقد الأدبي من جهة، ومنشغلاً من جهة ثانية بالقضايا الفكرية والسياسية التي توجب على أي كاتب، بسبب تشعباتها وتعدد موضوعاتها وتعقدها، أن يمنحها كل وقته وجهده لتمنحه بعضاً يسيراً منها، وبرغم أن الكفة هنا غير عادلة، إلا أنها مرضية، بخاصة أني على اعتقاد جازم بأن عالم الكتابة رحب وكبير، وما الكاتب إلا صيّاد ينال منه صيده القليل بحسب ما يستطيعه من بذل الاهتمام وتوفر الوقت.

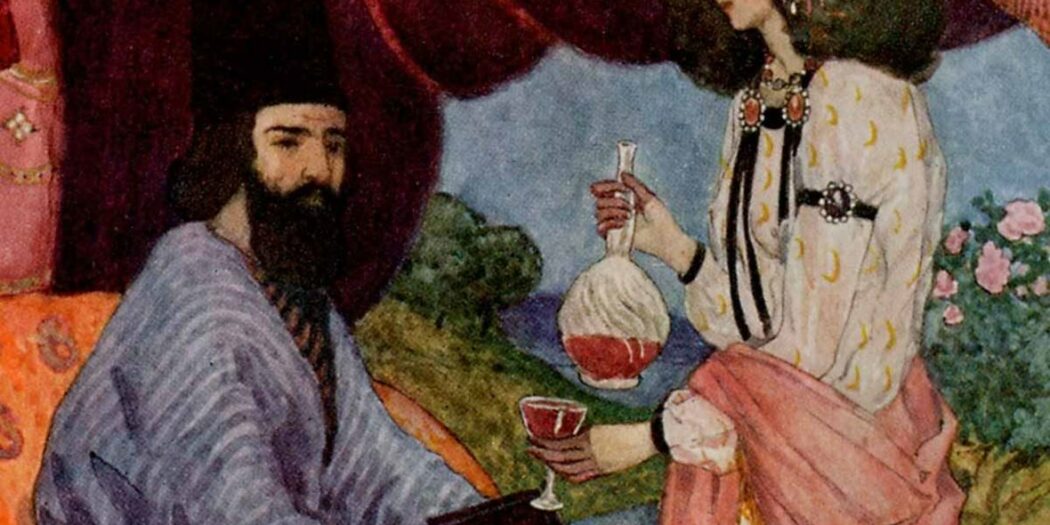

سأشارككم اليوم الحديث عن أبي نواس، أما مناسبة الحديث فوعدٌ ختمت به مقالتي السابقة “في سيكولوجيا الدين والحداثة.. أزمة المقدس والمدنس” بعدما استشهدت بأبي نواس في نهايته، وألزمت نفسي بمقالة خاصة به، لا من حيث شعره وحياته، بل من منظور الإشكالية ذاتها، والتي تناولتها في المقالة أعلاه، بخاصة أن شاعرنا الحسن بن هانئ جسّد في فكره وفلسفته كلا الفريقين؛ سدنة المقدس وأنصار المدنس، ولكن من منظوره الفذ والفريد، والذي لا يكاد يشبهه فيه أحد من أعلام الثقافة الإسلامية عبر تاريخها.

ومع أني لم أكن أنوي التعجل في الكتابة عن “شاعر الشعب” كما أطلق عليه حنّا الفاخوري، إلا أن رسائل القراء، من الأصدقاء وغيرهم، استعجلتني المضي في الأمر، وأعادت لي ذكرى الأيام الخوالي وقصص الزمن الجميل، يوم كنت أسكن بغداد أثناء دراستي الجامعية فيها، وأسهر برفقة الأصدقاء في شارع أبي نواس الذي يتصل فيه النهار بالليل، حيث المقاهي الجميلة والمطاعم الشعبية العراقية ذات الوجبات اللذيذة، برائحتها الزكية ومذاقاتها الحرّاقة، والشهية. وسأحاول جهدي هنا أن أفي هذا الشاعر المحدث بعض حقه، علّني أرد جزءاً هيناً من الظلم الذي لحق به، ومع أن كثيرين سبقوني لذلك، إلا أن المَظلمة التي حاقت بالرجل كبيرة، وما زال الكثيرون يذكون نارها حتى اليوم، معتبرين أبا نواس داعية الفسق والمجون والزندقة، مقابل قلة قليلة تراه “شهيداً” قُتل مسموماً نهاية القرن الثاني الهجري بسبب سلاطة لسانه، وقاتِله بحسب بعض الروايات هو إسماعيل بن نوبخت الذي لا يكاد يذكر عنه التاريخ سوى أنه غدر بالشاعر الذي مات مسموماً في بيته، ودُفن في مقبرة الشونيزية المعروفة اليوم بمقبرة الشيخ معروف قرب تل اليهود في بغداد.

ضمّت قصائد أبي نواس فلسفة عميقة ومتعددة الموضوعات، لكنها بقيت بعيدة عن تناول الدارسين والمهتمين بسبب اقتصاره على التعبير عنها بالشعر دون غيره، فلم يبالِ بها دارسو الشعر ونقاده، ولم ينتبه لها باحثو الفلسفة الذين كانوا مهتمين بالخطاب النثري الفلسفي، ومعتبرين أن قواعد منطق الفلسفة وحججها لا تستقيم مع التعبير الشعري القائم على زخرف اللغة والعاطفة الوجدانية. لكن الحقيقة أنه برغم علوّ كعب شاعرية أبي نواس وذائقته، إلا أنه لم يكن منقطعاً عن علوم عصره الأخرى، وبخاصة الشرعية والفقهية منها، وهو الذي قال عنه الشافعي رحمه الله “لولا مجونه لأخذت العلم عنه”، كما أن للرجل باعاً عظيماً، وإن لم يكن طويلاً، في خوض موضوعات علم الكلام والرد على المعتزلة في أهم مراحل انتشارها وقوة أيديولوجيتها، وذلك في قصيدته الشهيرة التي يحفظ الكثيرون قوله منها: (قل لمن يدّعي في العلم فلسفة…. عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء) وقد جرت هذه الكلمات مجرى الأمثال بين الناس، ولربما كان هذا البيت من أوائل الشعر العربي الذي تناول مفهوم الفلسفة بلفظه الحرفي.

ورد هذا البيت في القصيدة الإبراهيمية التي يحفظ كثيرون منا مطلعها عن ظهر قلب: (دَع عَنكَ لومي فإنَّ اللومَ إغراءُ…. وَدوِاني بالَّتي كانت هيَ الداءُ)، أما سبب التسمية فنسبة إلى إبراهيم بن سيار؛ رأس المعتزلة الشهير بالنظّام، وقد جاءت للرد عليه بعدما صاحبه أبو نواس وهو شاب وأخذ عنه العلم، لكنه خالفه في قوله بأن الكبائر تخلّد مرتكبها في النار، وأنه لا ينال من الله عفواً ولا مغفرة، ليجيبه أبو نواس قائلاً: (لا تحظر العفو إن كنت امرأً حرجا…. فإن حظركه في الدين إزراء).

في شخصية أبي نواس الفكرية، وكما لمّحنا في البداية، يتجلى صراع المقدّس والمدنّس في أكمل صوره، بخاصة أن الشاعر امتلك من الحرية الذاتية ما جعله يمضي في التعبير عن رأيه في كل مناسبة، فكان من أكثر الشعراء العرب غزارة في الخمريات والغزل الحسي، وهي (تابوهات) لم يكن من السهل أن تمسّ أو أن يتم تناولها بالطريقة التي تناولها بها الشاعر، ويكفينا هنا الانتباه إلى أنه لما أراد معالجة موضوع العفو الإلهي في “الإبراهيمية”، فإن ذلك لم يردعه عن أن يتناول في مطلعها موضوع الخمر، ويتوسع في وصفه بمقدمة طويلة، أما صلب القصيدة فلم يأخذ منه سوى أبيات قليلة، وكأني به يقول إنه ليس ثمة حاجة للإطناب والتوسع في ما لا يجوز أن يختلف عليه عاقلان من أن مغفرة الله وعفوه سابقان على عقابه وعذابه.

من ناحية أخرى.. لم ينحصر صراع المقدس والمدنس عند أبي نواس في ثنائية الدين والخطيئة، ولم يقصر ثورته على التعصب الديني والإيمان المغلق فحسب، بل لقد عُرف عنه موقفه الحاد من كل ما هو جمعي ومتوارث ومُسلّم به تسليماً غيبياً من دون تمحيص أو محاكمة عقلية. ولذلك يُعدّ الشاعر أحد أهم المحدثين في بنية الشعر العربي، والمنقلبين على قواعده وثوابته التي وجد أن لا معنى لاستمرارها فقط بحجة أن الأقدمين قالوا بها، وسنّوها سنّة لمن جاء بعدهم، لذلك فقد شنّ الشاعر هجومه الشديد أيضاً على المتمسكين بحرفية بناء القصيدة العربية، والذين كانوا يلزمون أنفسهم في مطالع قصائدهم بالوقوف على الأطلال والتشبث بالآثار والرسوم التي تبقى بعد رحيل المحبوبة وأهلها وتغيّر مكان سكنهم، أو سؤال هذه الآثار والبكاء عندها والوقوف عليها، وهي المطالع التي اشتهرت بها معلقات الجاهلية، ومنها مطلع معلقة امرئ القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل… بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل)، أو ما قاله طرفة بن العبد: (لخولة أطلال ببرقة ثمهد… تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد)، أو قول عنترة: (هل غادر الشّعراء من متردّم… أم هل عرفت الدّار بعد توهّم) إلخ.

اتخذ أبو نواس موقفاً شديد السخرية تجاه هذا التقليد الذي صار برأيه بالياً بعد انتقال العرب الى حياة التمدن والحضارة، وانتقد أن يلزم شعراء عصره أنفسهم بالوقوف على أطلال الحبيبة في حين أنه لم يبق أطلال ولا حبيبة، بل إنه ليعجب من عدم صدق عواطف الشعراء حين يتغنون بالأطلال والرسوم والصحاري، وهم في الحقيقة أبناء مدن لم يعشقوا حبيبة راحلة، ولم يبيتوا ولو ليلة في صحراء قاحلة. يقول في مطلع إحدى قصائده متهكماً: (قل لمن يبكي على رسم دَرَسْ… واقفاً، ما ضرّ لو كان جلسْ – اترك الرَّبع وسلمى جانباً… واصطبح كرخيّة مثل القبسْ – بنت دهر هُجرت في دنّها… ورمت كل قذاة ودنسْ). ويقول في موضع آخر: (عاج الشّقيُّ على رسم يسائله… وعدت أسألُ عن خمّارة البلد – لا يرقئ الله عينَي من بكى حجراً… ولا شفى وجد من يصبو إلى وتد).

والجدير ذكره هنا أن هذا الموقف لأبي نواس لم يكن مجرد رأي طارئ ونادر، بل يكاد يصل الى درجة المذهب الكلي، والدليل على ذلك كثرة التعبير عنه والتفصيل فيه، بل لقد اعتمده كبيان واضح في الكشف عن فلسفته تجاه الحياة وفنّ العيش. يقول مثلاً: (ما لي بدارٍ خلَتْ من أهلِها شُغُلُ… ولا شَجاني لها شَخصٌ ولا طَلَلُ – ولا رُسُومٌ، ولا أبكي لمَنْزِلَة… للأهل عَنها، وللجيـرانِ مُنْتَقَلُ) إلى آخر لاميته الشهيرة التي يختمها بالقول: (فهاكَ من صفتي إن كنتَ مُـختَبراً… ومُخبراً نَفراً عني، إذا سألوا).

يتبين للمدقّق في سيرة أبي نواس وشعره، وبخاصة لاميّته هذه، أن من أهم ما اتصف به ميله الشديد للاحتكام للعقل والتجربة، ليس بالمعنى العلمي الذي نعرفه اليوم، بل بمعنى رفض الأحكام والتصوّرات المسبقة، ركّز اهتمامه في البحث عن البجعات السوداء، فتناول الأشياء كما هي في واقعيتها، مدفوعاً بفضوله عنها، والرغبة في اكتشافها، واحترام ما تنطوي عليه طبيعته البشرية من غرائز ورغبات، من دون أن يلجمها أو يكبتها. ولقد كانت حياة أبي نواس انعكاساً حقيقياً لكل ما اختبره وواجهه، فلم يختبئ خلف إصبع التّقوى المزيّفة، ولم يتحرّج من الكشف عمّا يدور في سريرته من دون مواربة أو تورية، بل لقد اتخذ موقفاً نقدياً إزاء كل مسلّمات عصره، بدءاً من تجديد استخدامات اللغة وعصرنة بنيتها الشعرية، مروراً بموقفه النقدي من النّفاق الأخلاقي الجمعي، وانتهاءً بالتعبير عن إيمان فطري راسخ تجلى في أشعاره التي ما زلنا نكررها في الزهد والتوبة وطلب المغفرة، حتى لو جهل أغلبنا أنه هو قائلها. ولقد لاقى شاعرنا في سبيل خياره هذا الكبد والعناء الذي تلاقيه النفوس العظيمة، فاختبر تجربة السّجن السياسي، واحتمل تهم الزندقة والخروج عن دين العامة، ثم دفع حياته ثمناً لما آمن به ودافع عنه، ومات مغدوراً بيد الإرهاب التي لم تتوقف جرائمها في الحضارة العربية الإسلامية إلى يومنا هذا.

وأخيراً.. كنت في مقالتي حول إشكالية العلاقة بين المقدس والمدنس قد حللت الذهنية الثنائية المتناقضة للشخصية العربية، وكشفت عن جوانب النفاق فيها نظراً وعملاً، واتخاذها من المقدس شعاراً لممارسة المدنس بكل صوره وألوانه حين تتلطى خلف المقدس وتجادل فيه، وتدافع عنه علناً، بينما تمارس المدنس خفية وتستراً. لذلك رأيت في أبي نواس مثالاً يُحتذى ليكون الأمر على غير ما هو عليه، فقد كان أبو نواس، خلافاً لرجال عصره، واضحاً مع نفسه، عاش ثنائية المقدس والمدنس بوضوح وصراحة، فكان متصالحاً ومتسامحاً مع نفسه، كما مع غيره، وقد وعى بفطرته السليمة كيف يفرق جيداً (بين ما لله وما للإنسان) فكان متفقهاً وعالماً ومتكلماً… كما كان شاعراً للخطيئة والحب والفرح.

أقدم أبو نواس على الحياة بكل أبعادها ومغرياتها، متخذاً من العقل مرشد وهادياً. فقد كان يدرك جيداً متطلبات الروح، ومتطلبات الجسد، ولم يكن منافقاً مدعياً الدفاع عن المقدس في العلن وشارباً للخمرة في السر، وبرغم أني شخصياً لا أبرّر هذا السلوك ولا أقبله، لكني لست من يحاسب ويحاكم ويحكم على الآخرين بالكفر أو الفسوق أو الزندقة، بل هذا الأمر لله (الغفور الرحيم) هو الذي يقضي ويحكم ويحاسب ويغفر، وهو الأدرى بطبائع البشر وبما جُبلت عليه من خير وشر، ومن رغبات ودوافع.

ما أريد أن أقوله واضحاً بعد كل ما سبق عن سيرة هذا الرجل، أنه استطاع أن يكون عن حق نموذجاً للنجاة من اللوثة التي ما زالت تصيب عقلنا الجمعي حتى اليوم، والتي صنعت منّا ظاهراً وباطناً؛ ظاهراً معلَناً في توسّل المقدس والالتزام به، وباطناً مخفياً عن حقيقة طبائعنا البشرية ورغباتها “المدنسة”.

وفي الختام.. لا أبالغ إن قلت إن الفكر العربي الإسلامي ما زال يعيش أزمة حادة في الصراع بين المقدس والمدنس في أقوى أشكالها وعلى كل مستوياتها، يتبدى ذلك مما نسمعه ونراه كل يوم من فتاوى وآراء تصدر عن بعض أنصاف العلماء والمشايخ لتعكس عمق هذه الأزمة في لا وعينا الجمعي، بخاصة تلك الفتاوى التي يكون موضوعها المرأة، والتي تنتقص من حقوقها وكرامتها وتنزع عنها إنسانيتها، لتحوّلها مجرد أداة لرغبة الرجل وشهوته، وتعتبرها “مدنساً” محتقراً ناقص الأهلية والحقوق. ولكن بالمقابل، فليست سيرة أبي نواس مجرد صفحة من تاريخ مضى، بل هي قصة تاريخ حي يُكتب كل يوم، عن الفئة القليلة من أمتنا، تلك الفئة التي تأبى أن تسير مغمضة العينين معطلة العقل، بل تختار الاعتراف بالطبيعة البشرية والتعبير عنها ضمن شروطها وإمكاناتها، وبما جبلها الله عليه وخصّها به من الحكمة والقياس المنطقي والرأي. فاختارت أن لا تستسلم للانقياد السلبي لسلطة المقدس واستبداده من دون تدبر وتأويل، بخاصة عندما يُستخدم هذا المقدس كمطية لتعطيل الفكر الحر، وأداة لإذكاء روح التعصب وإنكار التنوع ورفض اختلاف الرأي. وإني لأحمد الله أن سيرة رجال العقل والرأي لم تنقطع في تاريخ الإسلام إلى اليوم، بل لقد حفظ الله استمرارهم مرة كمتكلمين وفلاسفة، ومرة كمثقفين وشعراء، ومرة كفقهاء ورجال دين، أكتب هذا الكلام ويجول في خاطري ما قرأت أخيراً من كلام الإمام الأكبر أحمد الطيب، في تغريدة له على “تويتر”، يعيد فيها إنصاف المرأة وحقها كما قال به الإسلام الصحيح، فيثني على جواز تسلمها المناصب العامة، وسفرها من دون محرّم إذا كانت آمنة على نفسها، وينبذ الطلاق التعسفي من دون سبب موجب، وينفي وجود ما يسمى “بيت الطاعة”، والذي ما زال كثيرون يعاملونه كمقدس لا خوض فيه ولا نقاش..

رحم الله أئمة العقل في تاريخنا الإسلامي المجيد.. ووفّق الأحياء منهم إلى ما فيه مقصد الدين وسلامة الدنيا على هدى العقل والتنوير وعلوم الحاضر وفهمنا له. وسيكون لنا وقفة أخرى ومقالة جديدة عن الفتاوى والرؤى العتيقة التي أفسدت حياتنا وجرّدت الإنسان العربي المسلم من حريته وكرامته.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي