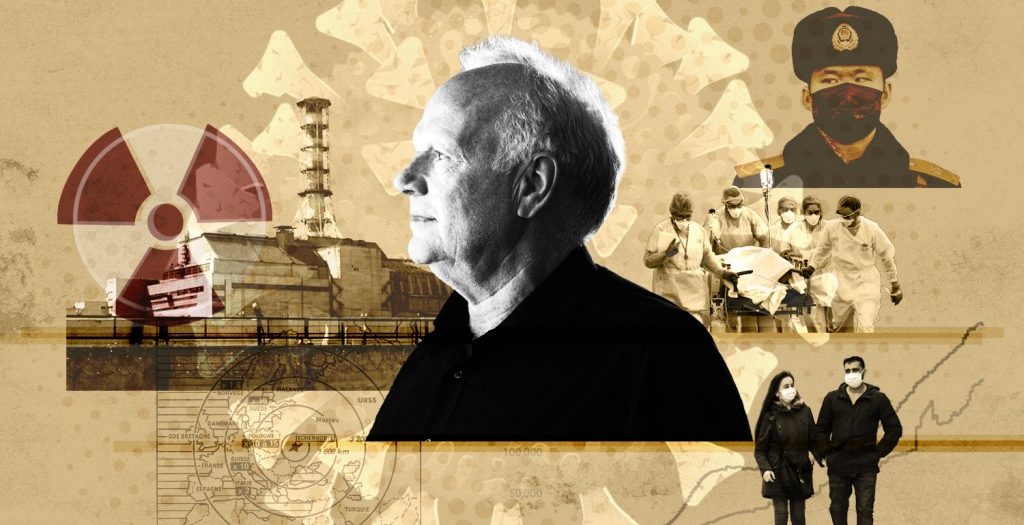

كان أولريش بيك من دعاة عدم اليقين، وأهم مفكري الوباء وعواقبه.

BY: Adam Toes – Foreign Policy

الشرق اليوم- كلنا نعرف حكاية تشيرنوبيل، المفاعل النووي الصمم تصميماً سيئاً الذي تعرض للانصهار. وعندما حاول النظام السوفييتي المتداعي إخفاء الكارثة، تعرض ملايين المواطنين للخطر، لكن الحقيقة خرجت إلى العلن ودفع النظام الثمن، حيث كانت شرعيته في حالة يُرثى لها وما لبث أن انهار.

تُعد هذه الحادثة بالنسبة لليبراليين حكاية أخلاقية مُرضية، تفشل فيها الأنظمة الديكتاتورية عندما تواجه تحديات الحداثة. فنور الشمس يُعدّ أفضل مطهّر.

وعندما تفشى مرض “كوفيد 19″، تساءلنا ما إذا كان من الممكن أن يكون بمثابة “تشيرنوبيل” للرئيس الصيني، شي جين بينغ. ولكن بعد المراوغة في البداية ومحاولة إخفاء تنفشي الفيروس في ووهان لأسباب سياسية محلية، أحكمت القيادة الوطنية الصينية قبضتها. وكانت أسوأ لحظة تمر بها هي يوم 7 فبراير، عندما توجه مئات الملايين من الصينيين إلى الإنترنت احتجاجاً على المعاملة التي تعرض لها الطبيب الذي نبه إلى الفيروس لي ون ليانغ، والذي توفي بسبب المرض. ومنذ ذلك الحين، أحكمت بكين سيطرتها على المرض ورواية وسائل الإعلام على حد سواء. وفي أبعد ما يكون من مبادرة إصلاحية على غرار البيريسترويكا السوفييتية، شدد الحزب الحاكم خناق الرقابة والانضباط.

بحلول فصل الربيع، كان موظفو البيت الأبيض يشاهدون مسلسل “تشيرنوبيل” الذي أنتجته شبكة “إتش بي أو” ويتساءلون عن رئيسهم. ففي الآونة الأخيرة، سأل المؤرخ هارولد جيمس عما إذا كانت الولايات المتحدة تعيش لحظة “أواخر العهد السوفييتي” الذي ستكون فيه جائحة كوفيد 19 الأزمة التي ستقضي على الرئيس دونالد ترامب. ولكن إذا تبين أن الأمر كذلك فعلاً، فلن يكون تسبب التستر الفاشل؛ إذ إن الأمريكيين لا يعيشون في أوكرانيا أواخر العهد السوفييتي أو في حقبة ووترغيت، عندما يمكن لفضيحة دنيئة أن تُسقط رئيساً. وبالطبع، كان ترامب يتصرف بصورة غير مسؤولة من خلال استهزائه بالمرض على نحوٍ يستحق عليه اللوم، لكنها فعل ذلك على مرأى كاميرات التلفاز ومسمعها. فكان الرئيس صريحاً في الاستهزاء بتوصيات خبراء الصحة العامة أصحاب الاطلاع الواسع، وأصاب في حساباته أن جمهرة كبيرة من قاعدته الشعبية لا تكترث للمعايير التقليدية للحقيقة أو المنطق.

لكن حقيقة أن أياً من الصين في عهد الرئيس شي أو الولايات المتحدة في عهد ترامب لا يجاري الاتحاد السوفييتي السابق لا يعني أن حادثة تشيرنوبيل ليست ذات صلة بمأزق كوفيد 19. والأمر الذي ينبغي أن يثير اهتمامنا ليس سقوط الاتحاد السوفيتي، بل الانشغالات الدنيوية لدول أوروبا الغربية التي وجدت نفسها في عام 1986 في طريق سحابة تشيرنوبيل الإشعاعية. حيث واجهوا مع تسرب أخبار الكارثة العديد من الأسئلة نفسها التي تلاحقنا في عام 2020. ما هي الاختبارات التي يمكن الوثوق بها؟ هل كان الخروج من المنزل آمن؟ هل ينبغي أن يلعب الأطفال في صندوق الرمل؟ ما أنواع الطعام الآمن؟ الى متى سوف تستمر الكارثة؟ ما هي تكلفة الخيارات؟ ما هي وحدة “البيكريل”؟ كم هناك من الأشخاص في أمان؟ أي من المجموعة الواسعة من التقارير والبيانات والتوصيات التي يجب قراءتها؟ وبأي منها يجب أن نثق؟

لا توجد سلسلة من إنتاج “إتش بي أو” حول الحياة تحت تلك السحابة الإشعاعية في ذلك الصيف. (من حيث الوحدات الإشعاعية “كوري” لكل كيلو متر كربع، كان الإشعاع أشد سوءاً في حزامين: الأول يمتد إلى الشمال الغربي عبر الدول الاسكندنافية، والآخر إلى الجنوب عبر سلوفينيا والنمسا وبافاريا). إلا أنه بين أيدينا كتاب “مجتمع المخاطر” الذي نشره عالم الاجتماع الألماني أولريش بيك في توقيت رائع في ربيع عام 1986.

جادل بيك في الكتاب بأن الوجود الكلي للتهديدات الكبيرة ذات النطاق العالمي، المجهولة وغير المرئية، كانت القاسم المشترك لعصرنا الحديث: “نشأ قدر من الخطر في الحداثة، نوع من الحداثة المضادة، تتجاوز كل مفاهيمنا للمكان والزمان والتمايز الاجتماعي. وما كان بالأمس لا يزال بعيداً سيوجد اليوم وفي المستقبل “على عتبة بابنا”. والسؤال الذي كشفته بوضوح أزمات مثل تشيرنوبيل وجائحة فيروس كورونا هو كيفية التحرك في هذا العالم. وتتضح أهمية إجابات بيك في يومنا هذا أكثر مما كانت عليه في يومه.

كان بيك من نواح كثيرة شخصية رمزية لألمانيا ما بعد الحرب. حيث وُلد في عام 1944 بالقرب من ساحل بحر البلطيق في بلدة ستولب بمنطقة بوميرانيا، التي أصبحت الآن مدينة سووبسك في بولندا، ثم فرّت عائلة بيك من الجيش الأحمر لتستقر في مدينة هانوفر الصناعية المزدهرة. ولم يدرس بيك علم الاجتماع في فرانكفورت الشهيرة براديكاليتها، ولا في جامعة برلين الحرة، بل درس في فرايبورغ وميونيخ. وفي أوائل ثمانينيات القرن العشرين، عُيّن أستاذاً لعلم الاجتماع في مدينة بامبرغ الخلابة شرقي فرانكفورت. وبعد نجاح كتابه “مجتمع المخاطر”، أصبح أولريش بيك أبرز عالم اجتماع معروف على نطاق واسع في ألمانيا بعد يورغن هابرماس.

لم يُطلق على بيك لقب “عالم اجتماع العصر” من فراغ، فالعالم الفكري الذي كان يخاطبه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي في ألمانيا الغربية كان عالماً من عدم اليقين، إذ انحسر زخم الإصلاح في عقدي الستينيات والسبعينيات، ولم تكن حكومة مستشار ألمانيا الغربية الأول هيلموت كول تمتلك طاقة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أو رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر. وصف هابرماس تلك الحقبة من الناحية الفكرية والسياسية بمصطلح “Unübersichtlichkeit” أي الغموض الجديد. وكانت من الشائع جداً الإشارة إلى تلك الفترة بأنها عصر “ما بعد”، أي ما بعد الثورة الصناعية، وما بعد الحداثة، وما بعد الاستعمار. ولكن كما قال بيك، كان استخدام مصطلح “ما بعد..” علامةً على ضعفنا، وهو ما يعادل فكرياً عصا رجل أعمى تسبر الظلام. وفي مواجهة تحدي تقديم تعريف إيجابي للعصر، اختار بيك مصطلح “مجتمع المخاطر”.

كان موضوع المخاطر سائداً في الأجواء في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، حيث أدى تصاعد التوتر في الحرب الباردة إلى تفشي الشعور بالتهديد. وأدت الحملة ضد مبيد الـ” دي دي تي” -التي اكتسبت أهمية كبيرة من خلال كتاب “الربيع الصامت” لمؤلفته راشيل كارسون- إلى زيادة الوعي بالتلوث بالمواد الكيميائية غير المرئية. كما أبرزت حادثة “جزيرة الثلاثة أميال” عام 1979 مخاطر الحوادث النووية. وفي الولايات المتحدة عام 1982، وضع كل من ماري دوغلاس وآرون ويلدفسكي نظريتهما الثقافية حول المخاطر، وتوسعا فيها بأعمال دوغلاس السابقة في مجال الأنثروبولوجيا. كما حذّر تشارلز بيرو أنه عند العيش مع أنظمة معقدة ضخمة مثل أنظمة التحكم في الحركة الجوية والسدود والمفاعلات النووية، فيجب قبول الحوادث على أنها أمرُ اعتيادي.

كانت مساهمة بيك في كتابه “مجتمع المخاطر” تتمثل في تقديم تفسير اجتماعي مُقنع لهذا الشعور المتفشي بتهديد غير محدد ولكنه موجود في كل مكان، سواء على سبيل التجربة الشخصية أو الجماعية أو باعتباره حقبة تاريخية. ولكن أكثر من ذلك، فإن “مجتمع المخاطر” يُعدّ بياناً من نوع ما يقترح موقفاً جديداً تجاه الواقع المعاصر وسياسة له.

كانت الموجة الأولى من الحداثة في الغرب مدفوعة بالحماس للتغلب على التقاليد، والخضوع بثقة للطبيعة من خلال العلوم والتكنولوجيا. وكان الإدراك المربك في أواخر القرن العشرين هو أن تلك الطاقات نفسها، وهذه الأدوات ذاتها، لم تعد الآن مصدر تحريرنا فحسب، ولكنها باتت أيضاً مصدر خطرنا على ذاتنا، والتراجع يعني تعريض مكاسب التحديث للخطر. فرغم أنه لا يمكننا إنكار فوائد الطب الحديث، إلا أنه لا يمكننا أيضاً إنكار مخاطره وآثاره الجانية، سواء المقصودة أو غير المقصودة. وكان المطلوب هو ما يمكن أن نطلق عليه “مقاربة علمية للعلم”. في هذا العصر، الذي أطلق عليه بيك اسم الحداثة الثانية أو الارتكاسية، كان التحدي هو إيجاد طرق لاستخدام أدوات الحداثة -من العلوم والتكنولوجيا والنقاش الديمقراطي- دون الاستسلام للإغراءات الحاضرة دائماً المتمثلة في النظر إلى الماضي… إلى عصر مألوف، أو الوقوع في حالة إنكار.

وهذا ليس شيئاً سهلاً، إذ لا توجد صيغة ليبرالية مألوفة للتعامل مع المخاطر المعاصرة الناتجة عن التطور التكنولوجي الحديث، ولم يكن الأمر يتعلق بإدانة الديكتاتورية أو شعبوية حزب “لا أدري”. وفي الواقع، توجد جميع الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأن مشكلات مجتمع المخاطر ستكون أكثر حدة، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يتوهمون بأننا عقلانيون وعصريون على نحو خاص، ذلك لأنهم لا يستطيعون تفادي المعضلات والمفارقات التي تنتج عن ذلك.

وقد كان بيك يشترك مع حركة البيئة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في بزوغ الوعي بالمخاطر الهائلة الناتجة عن التنمية الاقتصادية الحديثة. وكانت المسألة النووية هي التي أوصلت مجتمع المخاطرة إلى الوعي العام، لكن الثمانينيات شهدت أيضاً ظهور وعي واسع بمسألة تغير المناخ و “نموذج الأمراض الناشئة”. إذا كان تغير المناخ ناتجاً عن انبعاثات الكربون، فإن ظهور فيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية (فيروس الإيدز)، وفيروس سارس كوف 2 (الفيروس المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة) يمكن أن يُعزى إلى تدخل البشر في الأنظمة البيئية الحساسة في الغابات، وحاضنات الحيوانات الواسعة في مجمعات الصناعات الزراعية. وبصفتنا مواطنين في مجتمعات الحداثة الناجحة، فإننا نواجه مخاطر واسعة تطمس الفارق بين الاجتماعي والطبيعي بصورة جوهرية. ويُمكن أن نزعم اليوم أن بيك كان أحد أول المفكرين في ما نعرفه اليوم باسم “حقبة الأنثروبوسين” (حقبة التأثير البشري على جيولوجيا الأرض ونظمها البيئية).

لكن بيك يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك. فإذا كان صحيحاً أننا نواجه الآن مخاطر واسعة ولّدتها قوى الحداثة وجلبتها علينا لكنها لم تصل إلى حواسنا مباشرة، فكيف نتعامل معها؟ فقبل أن تبدأ المعاناة من التسمم الإشعاعي، وقبل أن يتعرض جنينك لطفرة مروعة، وقبل أن يصيبك التهاب رئوي حاد، يكون خطر الإشعاعات أو فيروس غامض غير حقيقي بالنسبة لك، إذ لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو إدراكه على الفور.

في مجتمع المخاطر، أصبحنا نعتمد اعتماداً جوهرياً على المعرفة العلمية المتخصصة لتحديد ما هو خطير وما هو غير خطير قبل مواجهة الأخطار نفسها. وأصبحنا كما يقول بيك “غير كفؤين في الأمور التي يكمن فيها بلاؤنا”. ومع انسلاخنا عن قدرتنا لتقييم المخاطر، فإننا نفقد جزئاً أساسياً من “سيادتنا المعرفية”. ومع أن العناصر الضارة والخطر والمعادية تكمن في كل مكان، إلا أن معرفة ما هو مؤذٍ وما هو نافع “يتجاوز قدرة المرء على الحكم”. وعليه فإننا نواجه صدمة مزدوجة: تهديد لصحتنا وبقائنا، وتهديد لاستقلالنا في قياس تلك التهديدات. وبينما نستجيب ونكافح من أجل إعادة تأكيد السيطرة، لا يكون لدينا خيار سوى “أن نصبح خبراء بديلين صغار في مخاطر الحداثة”، فنأخذ دورة مكثفة في علم الأوبئة ونعلم أنفسنا “عدد التكاثر الأساسي”، إلا أن هذه الجهود تغرقنا أكثر فأكثر في تلك المتاهة.

إن المنطق التجريبي الطبيعي للفكر اليومي يسير في الاتجاه المعاكس. وبدلاً من أن تبدأ أخبار اليوم من التجربة المباشرة وتستخرج منها المفاهيم المجردة لكي تُصدر أحكاماً عامة حول العالم، فإنها تبدأ بالإشارة إلى المعادلات الرياضية والاختبارات الكيميائية والأحكام الطبية. وكلما زاد اعتمادنا على العلم، وجدنا أنفسنا بعيدين عن الواقع المباشر، فتخيّم ظلال حساب المخاطر الافتراضية واحتمالية التلوث على كل لقاء لنا مع إخوتنا في الوطن بينما نمضي في القيام بشؤون حياتنا العادية. وتكون النتيجة متناقضة، إذ يقودنا مسار العلم إلى عالم تهدد فيه قوىً خفية حياتنا الدنيوية مثلما كانت الآلهة والشياطين تفعل في العالم القديم، ويطارد مزيج غريب من الخوف والحسابات “أحلامنا بحد ذاتها”.

وبينما في الماضي كانت المعتقدات الأرواحية تهب الطبيعة أرواحاً، فإننا الآن ننظر إلى العالم من خلال عدسة السببية الكامنة ذات الحضور الكلي، حيث “تختفي المواد الخطيرة والمعادية خلف أكثر الواجهات براءة، ولا بد من النظر إلى كل شيء مرتين، فوحدها هذه الازدواجية تتيح لنا أن ندرك ونحكم بشكل صحيح. لا بد من مساءلة العالم المرئي، وجعله نسبياً، والحكم عليه على ضوء الحقيقة الثانية الكامنة فيه. فالحقيقة الثانية هذه، وليس العالم المرئي، هي التي تخفي معايير القيمة”.

وكما تعلمنا خلال جائحة “كوفيد 19″، فإن إحدى الوظائف الرئيسية لكمامة الوجه هي أن يذكّر المرء نفسه بالمخاطر غير المرئية، والإشارة للآخرين إلى أنه يأخذ هذه المخاطر على محمل الجد. وأصبحت الكمامة في الولايات المتحدة شيئاً يشبه أركان الإيمان، وطريقة للإشارة علناً إلى أن المرء ينتمي إلى أولئك الذين يأخذون “العلم” على محمل الجد.

“يتجه نظر الإنسان المعاصر الذي أربكه التلوث نحو الأمور غير المرئية، تماماً مثلما يتجه نظر من يمارس طرد الأرواح”، حيث تؤدي “المواد السامة والضارة غير المرئية، لكنها حاضرة الوجود دائماً” دور الأرواح. ومن خلال مساعينا للتعامل معها فإننا نطور “طقوسنا ورُقانا وعباراتنا السحرية وتكهناتنا وإدراكاتنا وبداهاتنا”. ونُصر طبعاً أن هذا ليس طرداً للأرواح، بل هو العلم والطب والهندسة والتكنولوجيا. لكن الإشارات إلى تلك السلطات لا تحل مشكلتنا بالفعل، لأنه اتضح أن العلم يتحدث بأصوات متعددة في معظم الأمور التي تهمنا. فالعلم في أحسن الأحوال عبارة عن جوقة غوغائية متصلبة الرأي تضم العديد من الأشخاص الذين لديهم أفكار مختلفة حول اللحن الذي يجب أن يغنوه. وكما اكتشفنا في عام 2020، فإن أي شخص يصرح بالاعتقاد بأن الخبرة في مجال الطب والعلوم والصحة العامة ستخبرنا كيف يجب أن نتصرف، هو إما شخص ساذج أو لديه نوايا خبيثة. فعلى الرغم من غرقنا وقلة معلوماتنا، إلا أنه لا يمكننا التهرب من مسؤولية إطلاق الأحكام السياسية سواء الشخصية او الجماعية.

وعلاوة على ذلك، كلما زادت معرفتنا، أدركنا أننا لسنا الوحيدين الذين يُصدرون الأحكام، إذ أن كل الأطراف المهتمة تختار مصادرها وتنتقيها. وهذا استعراض مُنير، ولكنه صادم في الوقت نفسه، لحقيقية كيفية صنع “نقانق المعرفة” الحديثة. وكما يذكرنا بيك “لن يكون الأمر مأساوياً للغاية، ويمكن تجاهله بسهولة ما لم يكن المرء يتعامل مع مخاطر شخصية حقيقية وخطيرة للغاية”.

لا شك في أن عالمنا هذا حديث للغاية ومشبع بالتكنولوجيا والخبرة، لكنه ليس صورة مثالية للحداثة التي يسير فيها العقل العلمي نحو الانتصار على الخرافات والرقابة. ولكننا نجد أنفسنا بدلاً من ذلك في عالم تنقلب فيع العقلانية والشكوكية على بعضهما البعض، فلا تخرج المعرفة بصورة أنيقة في شكل حقيقة يمكن التعرف عليها بوضوح، بل في شكل “خلطات” و “أمزجة” ينقلها “وكلاء المعرفة بما عندهم من ترابطات ومواجهات، ومبادئ وطموحات، وأخطاء ولا معقوليات” وكلها تدخل في تحديد إمكانية معرفة الأشياء التي يزعمون معرفتهم بها.

وكما يشير بيك “هذا تطور متناقض بشدة: فهو يسمح للممارسة الاجتماعية أن تتحرر من العلم بواسطة العلم”، ونكتسب فهماً أكثر واقعية لكيفية استخراج النتائج العلمية وإنتاج اللقاحات. لكن التحرر من الوهم والتشكيك الناجمين عن ذلك يمكن أيضاً، أن يؤمنا المناعة للإيديولوجيات ووجهات نظر المصالح السائدة ضد الادعاءات العلمية المستنيرة، ويفتحا الطريق أمام تحول ممارسة المعرفة العلمية إلى اقطاعية من خلال المصالح الاقتصادية والسياسية والعقائد الجديدة”.

وعليه، فإن التقدم التكنولوجي لا يؤذي الطبيعة ويولد ارتداداً هائلاً وخطيراً فحسب، بل إن العلم والقرارات الحكومية التي تستند إليه تخسر أسس شرعيتها في الوقت الذي نحتاج فيه بشدة إلى توجيه أنفسنا. وبينما نستوعب المدى الكامل لهذه الصدمة، فإنها تطلق العنان لعملية ثالثة لزعزعة الاستقرار: نبدأ التساؤل عن الروايات الأوسع للتقدم والتاريخ اللذان نفهم حاضرنا من خلالهما.

إن انفتاح بيك على غموض التطور العالمي وتعقيده، وإصراره على التعددية والنوعية المفاجئة لردود الفعل المحتملة على مجتمع المخاطر، هي التي ساعدته على إبقاء كتابه مناسباً ليكون خريطة لقراءة وضعنا الحالي. وإذا عدنا إلى عام 1986، نجد أن بيك توقع ثلاث طرق يمكن أن تتعامل المجتمعات من خلالها مع المخاطر التي حددها.

ما كان يأمله بيك نفسه هو ما أسماه “السياسات العالمية الدقيقة”. وكان هذا امتداداً منطقياً لنموذجه حول الحداثة الانعكاسية، حيث لم يُخلع العلم فقط عن عرشه، بل وأيضاً مجال السياسة الوطنية المحدد سابقاً، والذي كانت تهيمن عليه البرلمانات والحكومات ذات السيادة والدول الإقليمية. وما شهدته أوروبا ابتداء من ثمانينيات القرن العشرين كان عبارة عن حركة قللت إلى حد كبير شدة الصراع السياسي بين الأحزاب في المجال البرلماني من جهة، ومن جهة أخرى أدت إلى تسييس المجالات التي لم تكن سياسية في السابق، مثل العلاقات بين الجنسين، والحياة الأسرية، والبيئة، وهي المجالات التي أطلق عليها “السياسة الفرعية” أو “السياسة الدقيقة”. ولم ذلك سبباً للامتعاض بالنسبة لبيك، لكن التحدي كان يكمن في إحياء السياسة الفرعية في أي نطاق تعمل فيه. وقد يكون هذا النطاق محلياً بصورة شديدة، كما هو الحال في الصراعات على مشاريع الطرق أو مدارج المطارات، ولكن يمكن أن يكون نطاقاً عالمياً أيضاً.

عندما أعلن عن فيروس سارس في الصين في عام 2003، كان ذلك بالنسبة لأولريش بيك شاهداً على طريقة عمل السياسة الدقيقة العالمية. حيث تغلبت شبكات جديدة من “الجهات الفاعلة المعرضة للخطر” يقودها الأطباء والباحثون وخبراء الصحة العامة المستقلون على جهود الدولة الصينية للتكتم والسرية في البداية، وكانت تلك “لحظة تشيرنوبيل” بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. كما كانت السياسات البيئية القائمة على الأسلوب التصاعدي، ونشاط حركة العدالة الاجتماعية بالنسبة لبيك نموذجاً لنمط جديد من السياسة. ولكن يمكن أن يفكر المرء أيضاً في الجهد الاستثنائي الذي ينطوي عليه تحقيق الاستقرار في مؤسسة مثل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية باعتبارها سلطة عالمية لوضع خرائط حالة الطوارئ المناخية، فهي تنطوي على بذل جهود هائلة بلا كلل للسياسات العلمية. وقد كافح علماء المناخ من جميع أنحاء العالم مراراً لتسوية خلافاتهم وتحديد نطاقات معقولة للاتفاق باستخدام نماذج مختلفة، بدءاً من وضع افتراضات مختلفة، تمولها الحكومات ذات المصالح المتعارضة. وحقيقة هذا النوع من العلوم يشبه طريقة عمل نظام معقد للتحكيم القانوني أكثر من الصورة العريقة لطاولة المختبر.

ولكن كما أقر بيك، كان هناك أيضاً احتمالان آخران: أحدهما هو السياسة الارتكاسية للعودة إلى المستقبل. وستكون سياسة تهدف إلى استعادة يقين التطور الاجتماعي وحكم السياسة المنظمة والعقل العلمي الذي قاد الحداثة الأولى. وكانت “حرب الولايات المتحدة على الإرهاب” واحدة من هذه المحاولات، إذ حولت المخاطر الأمنية في القرن الحادي والعشرين إلى حرب تقليدية ضد نظام صدام حسين في العراق، وكان ذلك كارثياً. وفي المقابل، أنجح الجهود للسيطرة على مجتمع المخاطر في إطار الحداثة الصناعية التقليدية تتمثل في الصين، حيث أظهرت استجابتها لأزمة “كوفيد 19” ذلك بصورة كاملة. فجرى احتواء “كوفيد 19” وضمان حكم الحزب الشيوعي الصيني من التعبئة الكاملة للانضباط المجتمعي، والنشر المستهدف للإنفاق الطبي، وسلطة الدولة، وكلها تحت غطاء ما يسميه النظام “ماركسية القرن الحادي والعشرين”، وهي رواية واثقة بنفسها للتحديث والتقدم. وليس هناك مجال لطرح الأسئلة حول الملحمة الحديثة للحلم الصيني، بل إن عدم وجود موقف إيجابي يكفي لإثارة الشك.

الاستجابة الأخرى التي أصبحت مألوفة للغاية بالنسبة لنا في الولايات المتحدة المعاصرة هو الانسحاب من دوامة العقلانية المنعكسة ذاتياً المثيرة للدوار نحو المحرمات الجديدة والخرافات والتشدد والإنكار. ولا ينبغي فهم هذا بالنسبة لبيك على أنه من مخلفات الفلكلور التقليدي، ولكنه خرافة جديدة نشأت استجابةً للتهديدات الجديدة. وبالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مجتمع المخاطر، فليس من المستغرب أن يستجيب البعض بهذه الطريقة، فعند الاستجابة لجائحة كوفيد 19، من السهل جداً أن يجد المرء نفسه ممزقاً بين معسكرين وصفهما بيك في مقالته عن تشيرنوبيل قائلاً: “يرفض البعض الاعتراف بالمخاطر على الإطلاق، بينما يصر آخرون بشدة على إطلاق الإدانات الشاملة باسم (حماية الذات) أو الحفاظ على (الحياة على هذه الأرض)”. فكيف يمكن أن يختار المرء بين هذين الموقفين؟ يمكن أن يمتد استقطاب الآراء في دوامة حجج مجتمع المخاطر بسهولة إلى العلم بحد ذاته. وإذا “كان العلم مجرد خطأ مستتر قابل للاسترجاع… فما الذي سيعطينا الحق عندئذ للاعتقاد ببعض المخاطر دون أخرى؟” فالشك الواقعي حول السلطة العلمية يمكن أن يتحول بسهولة إلى تعتيم عام للمخاطر. وقد اعترف بيك في مجتمع المخاطر بأنه مثل “حافة السكين” حيث تتحول النقاشات حول المخاطر غير المرئية إلى “نوع معاصر من استحضار الأرواح”، ويتم تحريك قرص لوحة “الويجا” بواسطة تحليلات علمية وأخرى مضادة.

وكتب بيك قائلاً: “بمجرد ما نترك لما هو غير مرئي المجال ليكون بيننا، فلن تعود أرواح الملوثات هي الوحيدة التي تحدد فكر الناس وحياتهم. إذ يمكن حينها معارضة ذلك، ويمكنها أن تتسبب في الاستقطاب أو أن تندمج معاً. إننا نشهد قيام جماعات جديدة، وجماعات مضادة، بحيث تتكون تصوراتها عن العالم والمعايير والفرضيات وسط هذه التهديدات غير المرئية”. فكيف يمكن للمرء ألا يفكر في صراعنا المستمر حول كمامات الوجه؟

ثم هناك الاحتمال الثاني، ألا وهو الإنكار. لا يمكن حل مشكلة اجتماعية مثل النزاعات العمالية بسهولة عن طريق الإنكار خارج سياق الحكم الشمولي. لكن يمكن دائماً استبعاد المخاطر المتصورة (طالما أنها لم تحدث بالفعل). وفيما عدا وقوع الكارثة فعلاً، يمكن تخفيف القلق المتزايد ببساطة من خلال عدم التفكير في الخطر. إذ إن الخطر عبارة عن مسألة إدراكية. وبالتالي فإنه يتولد “من المعرفة والقوانين، وعليه، يمكن التقليل من شأنه أو تضخيمه في إطار هذه المعرفة، بل بالإمكان بكل بساطة إزالته من مساحة الوعي”. إذ لم يكن الوعي بالمخاطر الحديثة يسير في اتجاه واحد، بل يمكن أن يعكس اتجاهه. “يمكن أن يأتي بعد الأوقات العصيبة أجيال يكون الخوف بالنسبة لها (بعد أن روضته التأويلات) عنصراً أساسياً من عناصر الفكر والتجربة. وهنا تصبح التهديدات أسيرة في القفص المعرفي لـ (عدم وجودها) الذي يصبح كل يوم أكثر تزعزعاً”. وسوف تنظر الأجيال اللاحقة إلى الوراء وتهزأ من المخاوف التي “أزعجت الناس القدامى”. وكان السبب في الإحجام المتكرر عن الاستجابة لجائحة “كوفيد 19” -لا سيما من الشعبويين في الأمريكيتين، سواء في الولايات المتحدة أو المكسيك أو البرازيل- في الأساس كالتالي: يجب أن نعتاد عليه فحسب، فهو مجرد إنفلونزا في نهاية المطاف، وسوف يمر.

وكما حذر بيك قبل أكثر من 30 عاماً، ربما كنا “في بداية عملية تعود تاريخية. وربما الجيل التالي، أو الجيل الذي يليه، لن تزعجه صور التشوهات الخلقية، مثل صور الأسماك والطيور المغطاة بالأورام التي يجري تداولها الآن في جميع أنحاء العالم، تماماً مثلما لم نعد نستاء اليوم من انتهاك القيم، والفقر المستجد والمستوى العالي من البطالة الجماعية”. فالأخبار الواردة من البيت الأبيض في صيف 2020 تفيد أن الخبراء الاستراتيجيين لدى ترامب ينتظرون اليوم الذي لا تعود فيه أخبار عشرات الآلاف الإصابات الجديدة في اليوم تعكّر العناوين الرئيسية.

لقد كان بيك في داخله عالم اجتماع أكثر من كونه منظراً نقدياً أو سياسياً، فلم يستنكر تطور الإنكار أو غياب المنطق بقدر ما اهتم بوصفه وشرحه.وعند تناول مجتمع المخاطر، ينبغي على المرء أن بأخذ في الاعتبار قوته الدافعة الأساسية: عاطفة الخوف القوية. فكان السؤال الأساسي الذي طرحه هو التالي:

“كيف يمكننا أن نتعامل مع الخوف إذا لم نتمكن من التغلب على أسباب الخوف؟ كيف نستطيع العيش فوق بركان الحضارة دون أن نتعمد نسيانه، ولكن أيضاً دون أن نختنق بثقل المخاوف، وليس فقط ما يتصاعد منه من أبخرة؟”

لقد أصبح هذا السؤال في عام 2020 أكثر إلحاحاً مما كان عليه في عام 1986.

لم يعد بيك معنا الآن لمساعدتنا في إيجاد الإجابة. إذ توفي فجأة بنوبة قلبية في يوم رأس السنة الجديدة في عام 2015 بينما كان عائداً إلى منزله من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ.

لقد جعله كتابه “مجتمع المخاطر” من أبرز الشخصيات التي ترمز لعلم الاجتماع الأوروبي في عصره، وتُرجم الكتاب إلى 35 لغة. كما أن هناك ما لبا يقل عن 8 آلاف مقال منشور في المجلات الأكاديمية الصينية يستشهد بكتاب بيك. والشيء المفاجئ إلى حد ما هو أن كتاب “مجتمع المخاطر” لم يصدر باللغة الإنكليزية حتى عام 1992. فمقارنة بالمكانة التي تمتع بها في أوروبا وآسيا، كان تأثير بيك على المشهد الأكاديمي في الولايات المتحدة ضئيلاً، إذ كان يفتقر إلى الصرامة بالنسبة إلى تيار العلوم الاجتماعية السائد في الولايات المتحدة. لكن بدءاً من ثمانينيات القرن العشرين، تولى الاقتصاد السلوكي والعلوم الاجتماعية التجريبية الصدارة أكثر من أي وقت مضى، باعتبارها وسائل لتفسير كيفية تشكيل الناس للأحكام في ظل عدم اليقين. أما بالنسبة لرواد الفكر الذين ينتمون لليسار الأمريكي، والذين يتداولون الغرائب التي تستوردها القارة، فلم يكن بيك راديكالياً بما فيه الكفاية، لذا كانوا يفضلون النظريات الفرنسية. ومن الناحية السياسية، ارتبط اسم بيك -مثل صديقه وزميله أنتوني غيدينز- خلال تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بـ “الطريق الثالث” لرئيس الوزراء البريطاني طوني بلير وتحالف الأحمر والأخضر في ألمانيا.

لكن ليست السياسة الأكاديمية وحدها هي التي تفسر استقبال بيك الفاتر في الولايات المتحدة، بل ينبغي أيضاً السؤال عن مدى امتداد رسم بيك للوضع الثقافي المعاصر عبر المحيط الأطلسي. فن الواضح أن بيك استلهم من السياسات البيئية الأمريكية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي قادت العالم إلى حويل البحث العلمي إلى أغراض حاسمة. ويمكن الاستشهاد بعملية التهجين ما بين التكنولوجيا وحركة العصر الجديد في كمثال تقليدي لحداثة بيك الثانية: حيث سحرة التكنولوجيا الأغنياء الذين لا يخشون البحث عن التنوير في أي مكان يجدونه فيه، سواء كان في اليوغا، أو الحميات الغريبة أو النزهات الشامانية إلى مهرجان الرجل المحترق. إلا أن السياسة الوطنية للولايات المتحدة قدمت صورة مختلفة تماماً. فما الذي يمكن أن يستنتجه المرء من نظام سياسي مضطرب بسبب الجدل حول تفسير دستور وضع في القرن الثامن عشر، وفوائد تدريس نسخة الخلق القائمة على الكتاب المقدس، وصدق علم المناخ؟ لقد كان هناك معارضة كبيرة لسياسات المناخ من شركات الوقود الأحفوري التي لا يهمها سوى مصلحتها في أوروبا، ولكن القليل من الأصوات السائدة كانت تشكك في الإجماع العلمي الراسخ. أما في الولايات المتحدة فجاء كل ذلك متخفياً في قومية شبه لاهوتية، تتجسد في طريقة الحياة المقدسة للبلاد.

وفي مواجهة اجتماع الدعوة الإنجيلية في الولايات المتحدة عام 2020، مع رئاسة ترامب، ونظريات المؤامرة مثل نظرية “كيو أنون”، يصبح من المغري الاستنتاج أن إعلان بيك عن الحداثة الثانية سابق لأوانه. إذ أنه من المغري حشد القوات الليبرالية والإعلان أنه ليست صراعات الحداثة الانعكاسية -التي تولد الشكوك والمخاطر ذاتياً- هي التي يجب محاربتها في الولايات المتحدة اليوم بقدر ما يجب خوض معارك الحداثة الأولى ضد الخرافات والرجعية والظلامية.

قد يكون هذا جذاباً، لكنه يتجاهل الحقيقة الواضحة أن دوامة التبشير التلفازي، ووجود رئيس قادم من برامج تلفزيون الواقع، وميمات الإنترنت واسعة الانتشار هي بحد ذاتها نتاج رأسماليتنا المعتمدة على التقنية العالية، والتي لا يمكن تصورها في عصر سابق. والإجابة على تلك التساؤلات بأنها تراجع للعقلانية هو انغماس فيما أطلق عليه عالم الاجتماع البريطاني ويل ديفيز مؤخراً “سقط متاع التنوير”. فما نعيشه هو بالفعل حداثة بيك الثانية، ولكن في نسخة أكثر تضارباً وكارثية مما كان يتخيله، وبالتالي ربما تستحضر سيناريو تشيرنوبيل. فكم يعث على السرور أن نتخيل أن مشكلاتنا مماثلة لمشكلات النظام السوفييتي السابق، وأن ما نحتاجه هو ببساطة جرعة من الحرية إعادة الهيكلة، بينما مسار التقدم الحقيقي أكثر غموضاً وشمولاً، لأنه يورط البلاد ككل.

وإذا لم تكن أعمال بيك مقروءة في الولايات المتحدة، فإن ذلك لا ينطبق على شرق آسيا، حيث اكتسب عالم الاجتماع الألماني متابعين مخلصين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وكان بيك جذاباً بشكل خاص بالنسبة لعلماء الاجتماع الكوريين التقدميين، الذين كرسوا أنفسهم لانتقاد نموذجهم الوطني للحداثة الاستبدادية. وبالنسبة لبيك، فإن رغبة علماء الاجتماع الآسيويين في تكييف مفهومه للحداثة الثانية كانت دليلاً حياً على الانفتاح الديناميكي للواقع الذي كان يحاول وصفه. في مثل هذه التعاونات، بدأت عملية حولت المفاهيم والتاريخ الإقليمي الأوروبي دون جعلها غير ذات صلة. فقد كانت اليابان وكوريا الجنوبية والصين تمر بثورة صناعية أسرع مما شهده الغرب، حيث تحولت إلى مختبرات ضخمة للأنثروبوسين والاستيلاء على الطبيعة.

زار بيك العاصمة الكورية سيول في يوليو 2014، وشرح الآثار المترتبة على نموذجه لمجتمع المخاطر عند التفكير في الأزمات، مثل حادثة مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان عام 2011، ومأساة انقلاب العبّارة الكورية عام 2014، وتلوث الهواء في الصين. وكان بيك حريصاً بشكل خاص على اقتراح وسائل تمكّن شرق آسيا من التغلب بصورة مبتكرة على الإرث المرير لتاريخ القرن العشرين، إن لم يكن على مستوى السياسة الوطنية، فمن خلال السياسات الفرعية للتعاون بين المدن الكبرى في المنطقة التي سرعان ما برزت كمراكز عالمية. وقد أطلقت الإدارة التقدمية لمدينة سيول مختبراً لدمج أفكار بيك في تخطيطهم الحضري. وبعد أن فوجئوا بوفاته المفاجئة في ربيع عام 2015، نظم زملاؤه الكوريون الجنوبيون مراسم بوذية ألقى فيها عمدة سيول (الذي كان في ذلك الوقت من أبرز شخصيات المعارضة الكورية) خطبة الجنازة.

كان بيك بلا شك سوف يقدّر تلك البادرة التوفيقية. وبعد خمس سنوات ، كان سيصبح أكثر سعادة وهو يرى العالم كله يأخذ الدروس من حكومة كوريا الجنوبية التقدمية حول كيفية التعامل مع أزمة “كوفيد 19”. ففي مواجهة المعارضة المريرة من مجموعات المصالح الطبية، حشدت حكومة كوريا الجنوبية تحالفات الشركات والعلماء بصورة فعالة لتقديم الاختبارات والمتابعة السريعة والفعالة. وبدلاً من الاعتماد على ابتذال التوافق الكونفوشيوسي مع المعايير الجماعية، بنوا الثقة من خلال الشفافية والتنفيذ الفعال. ولم تتمكن حكومة الحزب الديمقراطي من احتواء الوباء فحسب، بل نجحت أيضاً في إجراء انتخابات وطنية في خضم الأزمة والفوز بها بصورة رائعة. وتقدم كوريا الجنوبية مثالاً -في ما تبقى من هذه الجائحة- عن كيفية العمل في مجتمع المخاطر على الوجه الصحيح.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي