الشرق اليوم- تُمثّل جائحة فيروس كورونا صدمة كبيرة لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي أسسته الولايات المتحدة وحلفاؤها. فعلى مدى السنوات الـ 75 الماضية، قادت الولايات المتحدة وشركاؤها نظاماً قائماً على قواعد تستند إلى قيم الديمقراطية الليبرالية، والاقتصاد العالمي المفتوح، والهيئات المؤسسية الرسمية المدعومة من الدول الديمقراطية القوية. لكن هذا النظام لم يمر بلا تحديات، والجائحة الحالية تهدد مستقبله بوجه عام. إذ يمكن أن يؤدي تراجع الاقتصادات الغربية إلى تعزيز صعود الصين، في حين أن حدوث كساد عالمي يمكن أن يعزّز النزعة الحمائية. وتبدو الهيئات الدولية المُصمَّمة لحماية الصحة العامة ضعيفة وغير قادرة على احتواء الأزمة، كما أن التحالفات مع الشركاء عبر الأطلسي أخذت تتهالك مع تحوّل الدول إلى التركيز على الداخل وإغلاق الحدود. بينما يتطلب الحفاظ على النظام القائم على القواعد، الذي كفل الحرية والازدهار والسلام لعشرات السنين، استجابة عالمية حاسمة للجائحة، بقيادة الولايات المتحدة.

وهذه الدراسة عبارة عن نظرة أوليّة على الآثار الجيوسياسية للأزمة التي ما زالت تتكشف. وقد رسمت ثلاثة سيناريوهات للاتجاه المحتمل للنظام العالمي بعد جائحة كوفيد 19. وستواصل مبادرة الاستبصار والاستراتيجية والمخاطر في مركز سكوكروفت متابعة مسار فيروس كورونا، مع إيلاء اهتمام وثيق لآثاره الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعند وقوع الأزمات الحادة، يُساعد وضع السيناريوهات على تقليل نطاق الاحتمالات وحالة عدم اليقين، ويجعل الخيارات المختلفة أكثر وضوحاً. وعند استخدام السيناريوهات باعتبارها أداة لإدارة حالة من عدم اليقين العميقة في بيئة معقدة ومتقلبة، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها أن يتمتعوا بخفة حركة ومرونة أكبر من الناحية الاستراتيجية، وأن يتخذوا قرارات أفضل على المدى الطويل تحمي المصالح المشتركة وتدعمها.

أولاً: آفاق جائحة كوفيد 19

في حال أصاب كوفيد 19 نصف سكان العالم الحاليين على مدار عام كامل بمعدل وفيات 1 في المئة، فسيبلغ عدد الوفيات 35 مليون إنسان. وبالمقارنة، أصابت الأنفلونزا الإسبانية ما يقدر بنحو 500 مليون إنسان، وقتلت 50 مليوناً في جميع أنحاء العالم بين عامي 1918 و1919.

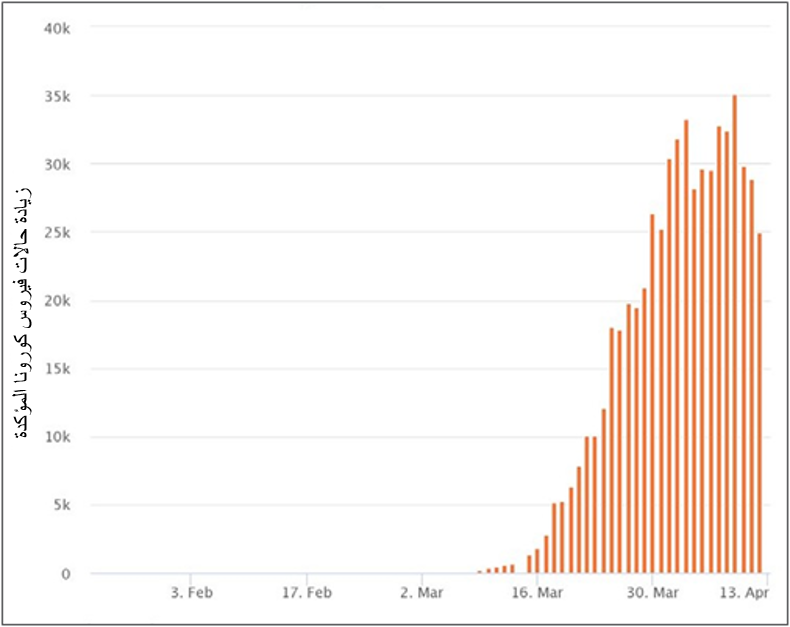

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان أسرع انتشار لفيروس كورونا يحدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أربك النظم الصحية، ولم تنجح التطبيقات المتنوعة والمتأخرة والمتداخلة للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والإغلاقات في منع الازدياد المتسارع في الحالات والوفيات (لغاية أوائل أبريل 2020). ولم تعد مشاهد التوابيت المكدسة والعاملين الصحيين المنهكين -الذين أصاب الفيروس العديد منهم وتسبب في وفاتهم- استثنائية الآن، وما كان أحدٌ يتخيل مثل هذه الصور القادمة من أكثر البلدان تقدماً على وجه الأرض.

الأسوأ لم يأتِ بعد

ربما يكون الأسوأ لم يأت بعد، ما يزيد من مخاطر الإصابة بسلالة متحولة من الفيروس، إذ لم تشهد إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا سوى أعداد صغيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لأن نقص الاختبارات هناك أكبر من الدول الغربية. إلا أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تضربها نفس الموجة الكبيرة التي أغرقت الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أن النظم الصحية في الدول النامية لديها قدرة أقل على الاستجابة. وعلى سبيل المثال، نظام الصحة العامة في باكستان غير مجهّز أبداً للتعامل مع أي أزمة؛ إذ ليس لديها سوى 600 سرير في وحدات العناية المركزة لجميع سكان كراتشي البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وحتى بعد أن يخلّف فيروس كورونا أكوام القتلى في أعقاب الجائحة، فربما لن نصل إلى الخلاص قبل اكتشاف لقاح وتوزيعه على نطاق واسع. كما ستحتاج البلدان أيضاً إلى إبقاء إجراءات التباعد الاجتماعي وفرض الإغلاق من أجل تجنّب تكرار الجائحة في أي مكان تظهر فيه نقاط ساخنة للفيروس مرة أخرى. و نظراً للضغط المستمر، سيكون من المهم عدم تخفيف جميع القيود في وقت أبكر من اللازم. ويجب أن يستمر الاختبار من أجل الكشف عمّن يمكن أن يكون ناقلاً للعدوى رغم عدم ظهور أي أعراض عليه. إذ أنه استناداً إلى تجربة “فو يوجانيو” -القرية الصغيرة في إقليم فينيتو بإيطاليا، حيث أجري الاختبار على جميع السكان البالغ عددهم 3 آلاف شخص مرتين- فإن ما يصل إلى 50 في المئة من المصابين قد لا تظهر عليهم الأعراض، وهو ما يعني انتشاراً أكبر مما سنشاهده في الحالات المؤكدة فقط. وبالتالي لن تجري السيطرة على الفيروس بالكامل إلا من خلال تطعيم الجمهور بشكل صحيح.

ويجب أيضاً أن نتوقع أن يواصل فيروس كورونا التحوّل، ما يجعل تطوير اللقاح أمراً صعباً. إذ أن الفيروسات القائمة على الحمض الريبي النووي (RNA)، مثل فيروس كورونا، تميل إلى التحول بصورة أسرع بحوالي 100 مرة من الفيروسات القائمة على الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين (DNA)، رغم أن كوفيد 19 لن يتحول بسرعة مثل فيروسات الإنفلونزا. ومع ذلك، يسود مفهومٌ عامٌّ بأنه كلما زاد عدد المصابين بالعدوى، زادت فرصة حدوث طفرة تحوّل. وحتى أواخر شهر مارس، حدد العلماء ثمانية سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، وكلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض. لذا يجب أن نكون مستعدين لأن يصبح فيروس كورونا “من حقائق الحياة المتكررة” مثل الإنفلونزا العادية، ولكن أكثر فتكاً.

صدمة منهجية

لا تُعدّ الجائحة أزمة صحية عالمية فحسب، بل والاقتصاد العالمي أيضاً سيكون في حالٍ يُرثى لها في أعقابها، ما سيترك التساؤل مفتوحاً حول كيف ومتى ستتمكن البلدان والمناطق من بدء التعافي الحقيقي، وما إذا كان يجب على الحكومات إبقاء التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى قائمة لبعض الوقت. ونحن جميعاً نأمل في عودة سريعة إلى الوضع السابق من خلال قفزة حادة، ولكن هناك علامات مثيرة للقلق بأن عملية التعافي ستكون صعبة وطويلة، ما سيتسبب في أضرار كبيرة للنسيج الاجتماعي والسياسي في العديد من المناطق. فبدون التعافي الاقتصادي العالمي السريع، يمكن مثلاً أن نخسر المكاسب التي شهدناها في توسّع الطبقة المتوسطة في العالم والحد من الفقر. وفي البلدان الغنية التي ترزح الطبقة المتوسطة فيها للضغوط بالفعل، يمكن أن تؤدي عودة البطالة المرتفعة وركود الدخل إلى تعزيز النزعة الشعبوية والاستياء على نطاق واسع.

لقد كانت الإنفلونزا الإسبانية -التي زادت أعداد القتلى في الحرب العالمية الأولى إلى حد كبير- أحد عوامل إنهاء المرحلة الثانية من العولمة، وإثارة الصراع في فترة ما بين الحربين العالميتين. وبدلاً من تحقيق حلم جعل العالم مكاناً آمناً للديمقراطية، انتهى عصر ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى صعود الفاشية والشيوعية في أوروبا، وأدارت الولايات المتحدة ظهرها للعالم، واختارت عدم الانضمام إلى عصبة الأمم، وأقرت تشريعات بالغة القسوة أنهت الهجرة إلى حد كبير. فهل سيكرّر التاريخ نفسه في حقبة ما بعد كوفيد 19؟

حتى قبل أن تبدأ الجائحة، كانت هناك علامات كثيرة على تفكّك العولمة، وازدياد المشاعر المناهضة للهجرة، والتنافس بين القوى العظمى. فهل سيرجح فيروس كورونا الكفة ضد التعاون والتعددية العالميين، ويُعرز بدلاً منها قوى القومية والشعبوية والاستبداد؟

كما هو الحال في فترة ما بين الحربين العالميتين، فإن الافتقار إلى التعاون العالمي في هذه اللحظة الحرجة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية القائمة ويجعل التعافي الاقتصادي السريع أمرأً مستحيلاً.

الوطن تحت التهديد

لا يزال معدل الإصابة حالياً في الولايات المتحدة (الحالات المؤكدة) في تزايد، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في نهاية مارس.

واستناداً إلى البيانات القادمة من أوروبا، يحتاج 5 في المئة من المصابين إلى تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة أو أجهزة دعم الجهاز التنفسي. وتقدّر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن 865 ألفاً من سكان الولايات المتحدة سيدخلون المستشفى إذا كانت الجائحة معتدلة، و9.9 مليوناً إذا كانت شديدة. وتوقعت دراسة حديثة أجرتها جمعية المستشفيات الأمريكية أنه “سيدخل 4.8 مليون مريض بكوفيد 19 إلى المستشفى [في الولايات المتحدة]، وسيحتاج 1.9 مليون منهم دخول وحدة العناية المركزة، و960 ألفاً إلى الدعم التنفسي. بينما [المستشفيات الأمريكية] لديها فقط 534،964 سريراً لرعاية الأمراض الحادة، بما في ذلك 96،596 سريراً في وحدات العناية المركزة”. كما أن ثلثا الأسرّة في وحدات العناية المركزة قيد الاستخدام المستمر، حتى قبل الجائحة.

واعتماداً على مدى تدابير الحجر الصحي وطولها، يُقدّر أن يصل فيروس كورونا إلى ذروته في الولايات المتحدة في شهر مايو أو يونيو. وخلال تلك الذروة، سيكون هناك حاجة إلى ما بين 100 ألف إلى 700 ألف سرير إضافي في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى 350 ألف إلى 580 ألف جهاز تنفس اصطناعي إضافي.

التعافي البطيء

سيكون التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة مترنحاً، وربما بطيئاً. وتشير خطة طورها معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة -والتي ورد أنها اكتسبت زخماً في البيت الأبيض- إلى هذا النهج التدريجي: خلال المرحلة الحالية، ستبقى إجراءات تضييق الأعمال التجارية والحياة العامة “قائمة إلى أن يتباطأ انتقال العدوى بصورة ملحوظة، وتتوسع البنية التحتية الصحية إلى المستوى اللازم لإدارة تفشي المرض ورعاية المرضى بأمان”.

“ويمكن أن تنتقل الولايات الأمريكية كلاً على حدة إلى المرحلة الثانية عندما تصبح قادرة على تشخيص المصابين بكوفيد 19 ومعالجتهم وعزلهم هم وجميع من يتصلون بهم بصورة آمنة. ويمكن خلال هذه المرحلة إعادة فتح المدارس والشركات، وأن يبدأ استئناف معظم أنشطة الحياة الطبيعية على مراحل. ومع ذلك، ستبقى هناك حاجة إلى اتخاذ بعض تدابير التباعد الجسدي وتحديد التجمعات لمنع تسارع انتقال العدوى مرة أخرى. وبالنسبة لكبار السن (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً)، فإن أولئك الذين يعانون من ظروف صحية وغيرهم من السكان المعرضين لخطر أكبر جراء كوفيد 19، فمن المهم الحد من الوقت الذي يقضونه في مخالطة المجتمع”.

ولا يمكن رفع القيود المختلفة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، بصورة كاملة إلا عندما تتوفر “أدوات آمنة وفعالة للتخفيف من خطر كوفيد 19، بما في ذلك المراقبة الواسعة، والعلاجات التي يمكن أن تنقذ المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة، أو تمنع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الإصابة بأمراض خطيرة، أو التوصل إلى لقاح آمن وفعال”.

وخلال مدة التعافي الطويلة هذه، يمكن أن ترتفع البطالة بنسبة 15-30 في المئة حسب المدة التي تظل فيها إجراءات التقييد قائمة. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع تراجعاً كبيراً في عام 2020. ويعتقد بنك غولدمان ساكس أنه يمكن أن يحدث تقلص سنوي في الولايات المتحدة “بنسبة 34% في الربع الثاني من العام”، وأنه يمكن تعويض “أكثر من نصف الخسائر بقليل” مع نهاية العام. ومع تزايد مدة الأزمة، زادت توقعات غولدمان ساكس وغيره من تقديرات معدل البطالة وخسارة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. ورغم أن حزمة الإنقاذ الاقتصادية التي جرت الموافقة عليها مؤخراً وتبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار ستخفف من بعض التأثير المباشر، إلا أن العديد من الخبراء يطالبون بالفعل باتخاذ المزيد من الإجراءات المالية على نطاق أوسع. فعلى غرار الأزمة المالية لعام 2008، هناك خطر متزايد من أن تتعرض الطبقة المتوسطة إلى تراجع آخر في مستوى معيشتهم، لا سيما إذا ظلت البطالة مرتفعة لمدة طويلة.

وتواجه الولايات المتحدة خياراً صعباً يمكن أن يكون له آثار على المدى الطويل. فإذا لم تُبقِ الإجراءات الصارمة قائمة فسوف ينتشر الوباء بسرعة، ما يعرض حياة المزيد من الأمريكيين للخطر. ولكن إذا تصرفت بصرامة بالغة فربما يختنق الاقتصاد ويكون التعافي بطيئاً.

ثانياً: القيادة العالمية للولايات المتحدة في خطر

وضعت جائحة فيروس كورونا القيادة العالمية للولايات المتحدة على المحك. إذ تنتظر البلدان حتى ترى مدى سرعة تحرك الولايات المتحدة بعد الأزمة، وما إذا كانت ستتولى زمام القيادة العالمية في الاستجابة للجائحة، أو أن القوى الاستبدادية، لا سيما الصين، ستجتاز المحنة بصورة أكثر فاعلية. وبالتالي، يمكن للفيروس أن يعيد تشكيل النظام العالمي بشكل جذري، خاصة إذا عانت القوى الاقتصادية الكبرى في العالم – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – من كساد اقتصادي كويل الأمد وقللت مشاركتها خارج حدودها. كما أن الولايات المتحدة معرضة لخطر التراجع الحاد في القوة الناعمة إذا رؤيت تعاني في إدارة الفيروس، أو فشلت في تقديم المساعدة للشركاء في الخارج.

لكن سجل الولايات المتحدة غير مشجع حتى الآن على مستوى السياسة العليا. حيث لم تنسق واشنطن قرارها بإغلاق حدودها أمام معظم المواطنين الأوروبيين مع حكوماتهم. وعلى عكس ما بعد الأزمة المالية لعام 2008، كانت اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة العشرين تفتقر إلى الحماسة، حيث أن كلّ دولة من دولها مهتمة بشؤونها الذاتية وتتخذ التدابير لوقف انتشار الفيروس على الصعيد المحلي. أما على المستوى المؤسسي، فقد حُرر الاحتياطي الفيدرالي من أغلاله، حيث يعمل مع نظرائه الدوليين لتخفيف هروب الدولار في العالم النامي وضمان وجود ما يكفي من الدولارات للشركات الأجنبية. وفي حال حدوث انهيار دولي كما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، فإن الانتعاش الأمريكي سيكون أصعب بكثير. وسيأتي اختبار القيادة الحقيقي بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة التعافي بينما لا يزال الآخرون يكافحون. فهل ستعود واشنطن إلى سياسة “أمريكا أولاً”، أم أنها ستضع نفسها في موقف مساعدة المتضررين بشدة في العالم النامي أيضاً؟ هناك جزء صغير جداً من حزمة الـ 2.2 تريليون دولار مخصصة للتعافي الاقتصادي الدولي.

تغيير تدريجي في العلاقات الصينية الأمريكية؟

تخشى نخبة السياسة الخارجية الأمريكية من أن الولايات المتحدة قد تخسر المنافسة على القيادة العالمية مع الصين إذا استمرت واشنطن في اتباع نهج “أمريكا أولاً”. وهناك اتفاق بين الحزبين على أن الصين هي المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا، فلطالما اعتُبرت أسواق الحيوانات البرية في صين مصدر خطر لفشي الأوبئة.

ويشعر الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء بالحنق من اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الأدوية والمستلزمات الطبية. ويبدو أن الانفصال عنها في هذا المجال ومجالات أخرى بات قريباً، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تجد نفسها مرة أخرى في وضع غير مؤاتٍ أمام الصين.

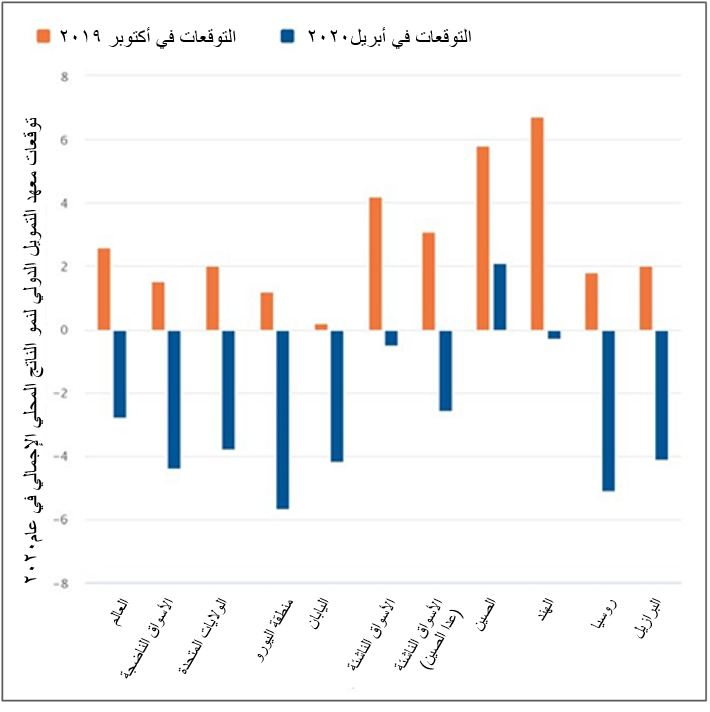

ومما يضاعف من الغضب هو إدراك أن الصين بدأت تخرج من الأزمة قبل الولايات المتحدة، وأنها بدأت بالفعل تعافيها الاقتصادي بالفعل. حيث تُظهر أحدث توقعات معهد التمويل الدولي أن الصين أخذت تتعافى إلى درجة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-3 في المئة هذا العام. بينما جميع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، سوف تخسر في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى المدى القصير، قد تحتاج كل من الولايات المتحدة والصين إلى بعضهما البعض لضمان فرصة لتحقيق انتعاش عالمي. ففي عام 2008، رفعت الصين اقتصادها، وهكذا ساعدت العالم على التعافي. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان لدى الصين نفس القدرة اليوم، حيث يبلغ إجمالي عبء الدين في الصين حوالي 310 في المئة، ويعتقد بعض المراقبين أنه ليس لديها الرغبة في إجراء مبادرة كبيرة للتحفيز الاقتصادي. وفي حال كان التعافي العالمي طويلاً ومتوقفاً، ولا يؤدي غرضه، فإن القيادة في الولايات المتحدة والصين على حد سواء ستواجه امتحانات حقيقية. وفي هذه الأجواء المتدهورة، ستصبح النزعة الحمائية والاحتكاكات بين الصين وأمريكا أكثر قوة. وخلاصة القول هي أنه قد ينتهي الأمر بجائحة فيروس كورونا إلى تعزيز النزعات الاستبدادية لدى الرئيس الصيني شي جين بينغ والحركات الشيوعية في الصين من جهة، ورد فعل سياسة “أمريكا أولاً” من جهة أخرى.

امتحان آخر لأوروبا

يمكن للافتقار إلى التضامن ثنائي الأطراف ومتعدد الأطراف في أوروبا -للمرة الثالثة خلال العقد الماضي (الهجرة، أزمة منطقة اليورو، والآن كوفيد 19)- أن يكون سبباً للمزيد من التآكل في الاتحاد الأوروبي، لكن الأزمات كانت تاريخياً تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مستويات أعلى من التكامل. وقد أثر فيروس كورونا على دول [شمال] المتوسط: حيث اشتكت إيطاليا وإسبانيا على سبيل المثال من نقص الدعم من بروكسل. ومع ذلك، رأينا المفوضية الأوروبية تُبدي مرونة في تمويل المصروفات العامة بالاقتراض. كما يعد البنك المركزي الأوروبي بالقيام “بكل ما يلزم” لحماية اليورو ومساعدة الدول الأعضاء على التعافي. إلا أن إجراءات التحفيز التي تتخذها الحكومات الوطنية تعادل ما يقرب من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإنها لا تزال متواضعة مقارنة بالحزمة الضخمة في الولايات المتحدة البالغة 2.2 تريليون دولار، والتي تمثل حوالي 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية على نطاق واسع، بالإضافة إلى حزمة مجموعة اليورو الأخيرة البالغة 540 مليار، يمثّلان بداية ممتازة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية للدول الغنية والفقيرة.

والخطة الأكثر طموحاً التي تدعمها تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي “سندات كورونا” أو “سندات يورو ” محدودة المدة من شأنها ضمان المخاطر المشتركة وخفض تكاليف الاقتراض لإيطاليا وإسبانيا والدول المتضررة الأخرى، كما ستساعد في الحفاظ على التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فمن دون الوحدة والتضامن، هناك خطر من أن الدول الأوروبية التي تميل نحو الصين (دول أوروبا الشرقية، صربيا، اليونان، إيطاليا) قد تزيد من التقرب منها بعد الأزمة.

والفرص بأن تتمكن أوروبا بمفردها من إنقاذ الإطار التعددي للعلاقات الدولية ستكون ضئيلة دون مساعدة من الولايات المتحدة وقبول من الصين. فالتعافي المبكر والقوي للولايات المتحدة، إلى جانب تغيير القيادة في واشنطن، يمكن أن يؤدي إلى إعادة إطلاق جهود تجديد المؤسسات الدولية وإصلاحها مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي وغيرها على جانبي المحيط الأطلسي . لكن ذلك سيتطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحمّل المزيد من المسؤولية عن مآزق العالم النامي، ومواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما ستكون هناك حاجة إلى اتحاد واسع النطاق بين الولايات المتحدة وأوروبا ضد الصين من أجل النجاح وتجنّب المنافسة بين الشرق والغرب التي لن يكون العالم النامي فائزاً فيها بالضرورة، تماماً مثلما حدث خلال الحرب الباردة.

الحلفاء في شرق آسيا مستاؤون من نهج “أمريكا أولاً”

تشعر نخبة السياسة الخارجية الأمريكية بالقلق من ثلاثة مجالات فيما يتعلق بتأثير الجائحة على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها في شرق آسيا: أولاً، تباين ردود الولايات المتحدة والصين ودول شرق آسيا تجاه الجائحة وآثارها طويلة الأمد على الشرعية داخل المنطقة؛ وثانياً، اهتمام الصين الواضح بالفعل بإنعاش اقتصاد شرق آسيا حيث تلعب دوراً مركزياً؛ ثالثاً، فقدان موقع القيادة الأمريكية في شرق آسيا إذا استمرت واشنطن في اتباع نهج “أمريكا أولاً” تجاه المنطقة في الأشهر والسنوات القادمة.

ويوجد ارتباط بين مجالي القلق الأولين، إذ انتقلت الصين بالفعل من كونها في المركز العالمي للجائحة (ومركز الانتقاد على استجابتها المحلية) إلى الترويج لنجاحها في التغلب عليها (على افتراض أن بياناتها صادقة)، وموقفها الحالي معاكس تماماً لموقف الولايات المتحدة التي أصبحت الآن بؤرة الجائحة. وبما أن قامت الصين -وكذلك كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وسنغافورة- نجحت في وضع الجائحة تحت السيطرة على ما يبدو، فإن هذه المنطقة من العالم ستعود إلى العمل في وقت أسرع من أوروبا أو الولايات المتحدة. ويكمن الخطر في أن الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة سيتوجهون بصورة أكبر نحو الصين في محاولتهم إعادة إنعاش اقتصاداتهم. وقد منحت الجائحة الصين في الوقت الراهن فرصة استخدام القوة الناعمة لتصوير نفسها على أنها قوة فاعلية عالمية أكثر مسؤولية وشرعية، سواء داخل آسيا أو حول العالم.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن السؤال الأساسي عن الفترة الحالية وما بعد الجائحة هو ما إذا كان بإمكانها الاحتفاظ بحيوية تحالفاتها وقوتها في شرق آسيا. فإذا لم تُظهر اهتماماً بالقيادة والتزاماً بها من خلال القيادة من خلال القدوة والتواصل، فإن الاحتمالات الأرجح هي أن تكسب الصين على حساب الولايات المتحدة في شرق آسيا وأماكن أخرى خلال عام 2020 وما بعده. وفي المقابل، إذا قادت الولايات المتحدة الجهود الموجهة لمجموعة العشرين إلى جانب أوروبا والصين، وإذا قادت تعاونها المالي وتوسعت فيه داخل المؤسسات المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي / البنك الدولي، بنك التنمية الآسيوي)، وعلاوة على ذلك، إذا عملت بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها الآسيويين، فعندها ربما لن تخرج بموقف إقليمي سليم فحسب، بل وربما بسمعة أقوى على المستوى الإقليمي والعالمي.

الشرق الأوسط مضطرب حتى قبل الجائحة

تضرب الجائحة الشرق الأوسط الذي يعيش بالفعل في ظل أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية متداخلة. ورغم أن التقارير الأولية تشير إلى تطبيق التباعد الاجتماعي واتباعه في معظم أنحاء المنطقة، إلا أن هناك مخاوف جادة بشأن المدة التي يمكن فيها إبقاء هذه الإجراءات قائمةً نظراً للوضع المالي الضعيف لدى العديد من حكومات المنطقة. وأحد المعضلات هي أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة يمكن أن تغرق في حال رُفع التباعد الاجتماعي وتفجّرت الجائحة، بل في الواقع، ربما تحدث هذه النتيجة في بعض البلدان بغض النظر عن ذلك. وعلاوة على ذلك، فإنه في البلدان الأكثر تضرراً جراء الصراعات (العراق، سورية، اليمن)، تعني أنظمة الصحة العامة الضعيفة أو غير الموجودة (حسب الموقع)، بالإضافة إلى العنف المستمر والنزوح الجماعي أن السيناريو الأسوأ على الصعيد الإنساني لا يزال ممكنا.

ومن الناحية الهيكلية، ستزيد آثار الجائحة بعيدة المدى قائمة التحديات الخطيرة في المنطقة، فإلى جانب التحدي الذي تمثله للحكم في حد ذاته (أي قدرات حكومات المنطقة على تحقيق الشرعية في عيون ناخبيها) ستبدأ تلك القائمة بالآثار الاقتصادية. وبالنسبة للدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز (دول مجلس التعاون الخليجي، إيران، العراق، ليبيا، الجزائر)، بدأ تأثير الجائحة يكشف من جديد عن مخاطر الاعتماد المفرط على النفط في النمو الاقتصادي. حيث تحوم أسعار النفط العالمية حالياً بين 20 و 30 دولاراً للبرميل، ويوجد ركود عالمي عميق يلوح في الأفق، هذا إن لم يكن قد بدأ فعلاً، وهذا يعني استمرار انخفاض اسعار النفط. وفوق ذلك، تلقت صناعة السياحة -التي تُمثّل جزءاً كبيراً من اقتصادات العديد من البلدان (الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر وتركيا والأردن وغيرها)- ضربة كبيرة كان لها آثار شديدة على العمالة والإيرادات الحكومية.

والأقل وضوحاً من كل ذلك هو كيف ستتأثر عملية إعادة التنظيم الجيوسياسي في المنطقة. إذ تواجه القوى الإقليمية كلها تحديات اقتصادية وصحية داخلية (محلية) خاصة بها تتعلق بالفيروس. ومن بين هؤلاء، تواجه كل من السعودية وإيران معضلة الدول المنتجة للنفط المذكورة آنفاً. ورغم أن لكتاهما لن تخرجا دون أن تتعرضا للأذى، يمكن القول إن إيران في وضع أسوأ بسبب التأثير المزدوج للعقوبات الأمريكية المستمرة التي أثرت على قدرتها على بيع نفطها (ولو بسعر مخفض) واسترداد عائدات المبيعات في الخارج. أما بالنسبة للقوى غير الإقليمية الأكثر نشاطاً تاريخياً في المنطقة، وتحديداً الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، تثير الجائحة سؤالين: كيف ستجبرهم على إعادة تقييم مصالحهم في المنطقة؟ وإلى أي درجة هم مستعدون للاستثمار في المنطقة في المستقبل؟ ليس من الصعب تصوّر أن العديد من الحلفاء يخشون أن تكون الولايات المتحدة -المتضررة بشدة والمنقسمة- أقل استعداداً من ذي قبل للتورط في المنطقة .

هل تُركت إفريقيا وحدها لمواجهة الجائحة

لا بد أن يبدأ أي تقييم لإفريقيا بالتنبيه إلى أن التعميم بشأن القارة يُهدّ تصرفاً خطيراً بسبب حجمها الهائل، وعشرات البلدان التي تضمها، وآلاف التجمعات العرقية واللغوية، والنظم البيئية الطبيعية المتنوعة، والاقتصادات المتباينة. ومع ذلك -وكما هو الحال في أي مكان آخر- فإن آثار الجائحة على المدى القصير والطويل في إفريقيا (وتعني هما إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى) سوف تمس كل جانب من جوانب المجتمع، وتؤدي إلى عواقب قوية وخطيرة.

وفيما يتعلق بالآثار على الصحة العامة، فإن معظم المراقبين يتوقعون فترة صعبة على القارة، وذلك لسببين رئيسيين: الأول هو أن معظم البلدان الإفريقية ليس لديها أنظمة للصحة العامة ولا قواعد التصنيع لمعالجة الفيروس من خلال إجراءات مضادة قوية. حيث تواجه معظم البلدان الإفريقية نقصا حاداً في أسرّة المستشفيات وأجهزة التنفس الاصطناعي، وليس لديها الوسائل اللازمة لتصنيع إمداداته من المواد الطبية اللازمة لمكافحة الجائحة محلياً. أما السبب الثاني فيتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي لإفريقيا.

كانت إفريقيا لعقود من الزمن تتحول إلى المدنية بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في العالم، حيث يعيش أكثر من 70 في المئة من سكان المدن الجدد في الأحياء الفقيرة في المدن. وبالنسبة لسكان الأحياء الفقيرة المكتظة (حوالي 200 مليون نسمة)، فإن التباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات المضادة (مثل غسل اليدين بالصابون عدة مرات في اليوم) تُعد ببساطة غير ممكنة. وعلاوة على ذلك، فإن مستويات الفقر المرتفعة (85 في المئة من سكان إفريقيا يعيشون على أقل من 5 دولارات ونصف في اليوم) تعني أن معظم الناس لا يستطيعون تحمّل الجمود الاقتصادي لمدة طويلة.

ويشير خبراء الصحة العامة إلى وجود بعض ما ينبئ عن أخبارٍ جيدة وسط هذه التكهنات القاتمة، منها أنه من المحتمل أن يكون الفيروس أقل قابلية للانتقال في المناخ الحار، كما هو الحال بالنسبة للإنفلونزا، حيث قد يكون الطقس الحار في إفريقيا سبباً لعدم انتشار الفيروس بصورة أسرع في المنطقة. والأمر الثاني هو التركيبة السكانية في إفريقيا، إذ أنها تُعد القارة الأكثر شباباً في العالم.

وكما هو الحال بالنسبة للمناطق الأخرى في العالم، تنظر القوى العالمية على المدى البعيد في كيفية إعادة تقييم مصالحها في المشاركة في إفريقيا أثناء الجائحة وبعدها، وما هي الموارد التي ستكون على استعداد لتقديمها للقارة التي سيؤثر عليها المرض بشدة.

وبالنظر إلى زيادة نشاط الصين في إفريقيا، كيف ستستغل القوتان العالميتان الكبيرتان مصالحهما ووجودهما في القارة أثناء الجائحة وبعدها؟ وهناك أيضاً نقطة تشابه مع الشرق الأوسط: نظراً لقرب أوروبا المادي من إفريقيا، بالإضافة إلى العلاقات الأمنية والاقتصادية التي تربطها بها منذ مدة طويلة، فهل سيختار الأوروبيون تعميق مشاركتهم في إفريقيا، أم أن أوروبا ستحاول أن تعزل نفسها عن العواقب السلبية المحتملة لانتشار الجائحة في القارة؟

امتحان اقتصادي لبوتين وروسيا

كانت الحكومة الروسية تقلل من قدر حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا في روسيا. ويوجد جدل حول ما إذا كانت الحكومة تخفي الأرقام الحقيقية، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن الكرملين لا يعرف حجم العدوى لأن الاختبارات الأصلية كانت خاطئة، ولم يجرٍ الاختبار إلا على القليل من الروس. وكان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعترف بأن الاستفتاء على التغييرات الدستورية لن يُقام في شهر أبريل، واضطر مؤخراً إلى إلغاء موكب يوم النصر في 9 مايو.

ويحاول الكرملين تسجيل النقاط -مثل الصين- ضد الديمقراطيات الغربية من خلال الاستعراض بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، ومؤخراً إلى نيويورك. لكن الاختبار الحقيقي للنظام هو ما إذا كان قادراً على إدارة جائحة فيروس التي تعصف بالبلاد مثلما استطاعت الصين فعل ذلك. فالنظام الصحي الروسي هش على نحو سيئ السمعة، والأزمة التي يمكن أن تصل إلى أبعاد إيطاليا أو إسبانيا أو الصين سوف تمثّل اختباراً لدرجة أنه حتى الروس سيعترفون بأن النظام سيفشل. وسيكون إظهار الضعف هذا مُحرجاً جداً في الوقت الذي يأمل فيه بوتين يإقناع الشعب الروسي بإبقائه في السلطة لعشر سنوات أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وعلاوة على ذلك، يواجه بوتين امتحاناً آخر. فبعد أن بدأ حرب أسعار النفط مع السعوديين، وافق بوتين على تسوية تحفظ ماء الوجه يمكن أن تخفف من الأثر الاقتصادي للأزمة الصحية. وقد يكون الإغلاق لمدة طوية -كما حدث في أوروبا الغربية والولايات المتحدة- امتحاناً للاقتصاد الروسي.

أمريكا اللاتينية ضعيفة تجاه دورة السلع

يبدو أن الإجراءات السريعة والشرسة التي اتخذتها العديد من حكومات أمريكا اللاتينية للحد من انتشار الفيروس -والتي تضمنت حظر السفر، ومراقبة الحدود، والحجر الصحي، وحظر التجول، وإعلان حالة الطوارئ وغيرها- جنّبت المنطقة نطاق الأزمة الكامل حتى الآن.

ومع ذلك، فإن أمريكا اللاتينية ليست جاهزة لوصول كوفيد 19، حيث ليس لدى سلطات الصحة العامة سوى إمكانات محدودة؛ وميزانيات الدول شحيحة؛ ويوجد في المنطقة الكثير من الناس ذوي الدخل المنخفض المحشورين في المناطق العشوائية في المدن، مثل عشوائيات البرازيل. وعلاوة على ذلك، تحتوي المنطقة أيضاً على نقاط ساخنة محتملة للجائحة، لا سيما فنزويلا التي تعاني منذ سنوات من تفكك اقتصادي هائل وخلل في الحكم، بما في ذلك نظام غير فعّال للصحة العامة. ولكن بالمقارنة النسبية مع إفريقيا، تبدو التنبؤات أكثر إشراقاً في أمريكا اللاتينية: إذ يوجد في المنطقة اقتصادات ذات دخل متوسط أكثر مما في إفريقيا، واقتصادات منخفضة الدخل أقل منها؛ وما عدا بعض الاستثناءات، تمتلك الحكومات الوطنية بصورة عامة المزيد من الموارد المتاحة، بما في ذلك قدرات التصنيع المحلية؛ ورغم أن العديد من سكان المناطق الحضرية يعيشون في المناطق العشوائية، إلا أن نسبتهم المئوية لا تُقارن بإفريقيا، كما أن المناطق العشوائية نفسها أقدم من مثيلاتها في إفريقيا (بمعنى أنها أقرب إلى مستوطنات دائمة من حيث جودة البنية المادية وتوافر الخدمات العامة، على الأقل مقارنة بالعشوائيات الأحدث الموجودة في إفريقيا).

وبالنسبة لحكومات المنطقة والقوى العالمية -وتحديداً الولايات المتحدة وأوروبا والصين- تتعلق الأسئلة الرئيسية بالتعافي الاقتصادي في المنطقة بعد الجائحة. فكما هو الحال مع الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، لا يزال العديد من اقتصادات أمريكا اللاتينية يعتمد اعتماداً مفرطاً على دورة السلع، وهو ما يعني بدوره أنهم سيتأثرون بشدة بالركود العالمي. ورغم أن أمريكا اللاتينية لا تُعدّ حتى الآن ساحة معركة تنافسية بين الصين والولايات المتحدة، فإن مدى المساعدة التي ستقدمها الولايات المتحدة أو الصين في تعافيها بعد الجائحة يمكن أن تحدد ما إذا كان نفوذ الصين سيزداد على حساب الولايات المتحدة.

الهند وجنوب آسيا: كارثة إنسانية محتملة

مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 25 مارس بإغلاق شامل للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع، ما تسبب في حالة ارتباك واسعة النطاق. واستثنى الإغلاق التدفق المستمر للإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والدواء، ولكن كان هناك تقارير عن قيام الشرطة المحلية بإيقاف سائقي التوصيل وشاحنات نقل الطعام عبر حدود الولايات. وقالت العديد من شركات البقالة الكبرى مثل “بيغ باسكت”، المدعومة من شركة “علي بابا، و”فليب كارت” إنهم لا يستطيعون العمل بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع.

وفي الوقت نفسه، حظرت الهند التي تُعدّ أكبر للأدوية المُكافئة في العالم- تصدير عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا الذي روج له البعض -بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- على أنه قادرة على علاج كوفيد 19 [وقد رفعت الهند الحظر فيما بعد ضغط من ترامب] ومع ذلك، هناك جدل واسع حول هذه المزاعم. فبينما تشير بعض التجارب الفرنسية إلى أن الكلوروكوين يمكن أن يكون نافعاً، تشير تجارب صغيرة أخرى في الصين إلى أنه ليس للدواء سوى تأثير طفيف. وتقوم منظمة الصحة العالمية بإجراء مزيد من التحقيقات.

يعتقد بعض الخبراء أن الحكومة الهندية انتظرت طويلاً قبل أن تفرض الإجراءات التقييدية، ويخشون من أن تصبح الهند إيطاليا أو إسبانيا يكون فيها أعداد أعلى بكثير من المصابين، وأن نظام الرعاية الصحية فيها أقل قدرة على رعاية الحالات الأسوأ، ما سيزيد من معدل الوفيات. وتُظهر أحدث التوقعات الاقتصادية لمعهد التمويل الدولي تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند من حوالي 7 في المئة إلى 3-4 في المئة. ويمكن أن يؤدي الإغلاق لمدة أطول الذي قد تقتضيه شدة الفيروس المتزايدة إلى خفض هذه التوقعات أكثر من ذلك.

أما في باكستان، أُبعدت الحكومة المدنية التي قللت من شأن التهديد طوال أسابيع عندما تدخل الجيش لفرض الإغلاق الكامل. وتوجد نقاط تفتيش عسكرية في المدن الكبرى تحاول ردع الحشود، لكن بعض رجال الدين ما زالوا يحثّون الباكستانيين على العودة إلى المساجد للعبادة. بينما نظام الصحة العامة في باكستان غير مجهز أبداً للتعامل مع أي أزمة. فعلى سبيل المثال، لا يوجد سوى 600 سرير في وحدات العناية المركزة لجميع سكان كراتشي البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

ثالثاً: ثلاثة سيناريوهات

1: تسارع كبير نحو الأسفل

تكافح الولايات المتحدة وأوروبا والصين من أجل التعافي على الرغم من الجهود المالية والنقدية الكبيرة المبذولة. وقد تمتد فترة التعافي لسنوات بعيدة في العقد الثالث من القرن الحالي، وتتفاقم بحقيقة أن تطوير اللقاح يستغرق وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً. وفي البداية، سيكون هناك تكرار لإجراءات ما بعد الأزمة المالية 2008-2009، حيث يضع قادة مجموعة السبع ومجموعة العشرين خارطة التعافي العالمي، لكن سرعان ما تنهار هاتان القمتان، وتعود واشنطن وبكين إلى لعبة تبادل اللوم المعتادة. وتسعى إدارة ترامب التي أعيد انتخابها حديثاً إلى استغلال الأزمة من خلال محاولة انتزاع امتيازات من الصين بشأن إنهاء دعم الشركات المملوكة للدولة، وزيادة وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق، وضمان إلزامية نقل الملكية الفكرية / التكنولوجيا إلى الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين. ومع مواصلة الصين الرفض، تُبقي الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية وتحظر الاستثمارات الصينية الجديدة. ويرغب القادة الصينيون من جانبهم تجنّب زيادة عبء الديون من خلال حزمة تحفيزية ضخمة مثلما فعلوا بعد الأزمة المالية عام 2008، وبالتالي ستكون جهود التحفيز الصينية أصغر حجماً.

أما بالنسبة للأوروبيين، فهي المعركة القديمة نفسها التي خاضوها خلال أزمة منطقة اليورو: تُستثار ألمانيا وهولندا وبُلدان الاتحاد الأوروبي الشمالية ضد الآخرين، حيث تشعر برلين بالقلق من استخدام الآخرين للأزمة باعتبارها سابقة لتبادل المخاطر عبر الاتحاد الأوروبي. وتتحول إيطاليا إلى يونانٍ جديدة، فتكون غير قادرة على تحقيق الاستقرار بعد التكاليف البشرية والاقتصادية المدمرة التي تسببها الجائحة. فيعتقد الإيطاليون -غير المستقرين سياسياً واقتصادياً- أنهم يستحقون الدعم غير المشروط من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن ألمانيا والدول الشمالية الأخرى قد دفعوا ثمناً باهظاً، ويعتقدون أنه يجب على إيطاليا أن تستخدم الأزمة لبدء الإصلاحات الاقتصادية. وتُصاب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالشلل بينما تتعمق الانقسامات بين الشمال والجنوب.

وعلاوة على ذلك، تكون أوروبا منقسمة حول ما إذا كانت ستدعم الولايات المتحدة في تهديداتها بـ “فك الارتباط” ضد الصين. ويُلقي العديد من الأوروبيين اللوم على الصين في تفشي الجائحة مثلما يفعل الرأي العام الأمريكي إلى حد كبير، لكن عدداً متزايداً من الدول في جنوب أوروبا وشرقها تكون ممتنة على المساعدة الصينية خلال الأزمة وبعدها، حيث تُقام استثمارات صينية جديدة في تلك المناطق.

ويكون العالم النامي أكثر تضرراً من الناحية الاقتصادية على الرغم من حقيقة أن أسوأ التوقعات حول الوفيات الهائلة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لن تتحقق أبداً، بل إن أعداد الوفيات تشبه مثيلاتها في الغرب. وتضعف قوة الفيروس مع تحركه جنوباً حيث يوجد السكان الشباب -الذين عانى معظمهم من أعراض بسيطة – وتتراجع العدوى. ومع تضرر القوى الاقتصادية الكبرى بشدة، فإن تعافيها سيكون صعباً للغاية. وتبقى أسعار السلع منخفضة، ما يضر البلدان النامية التي تعتمد على تصدير المعادن والنفط وما إلى ذلك. ورغم أن الاستثمارات الصينية تساعدها، إلا أن زعماء الحزب الشيوعي في الصين يخشون من السخاء في تقديم المساعدة خشية إثارة غضب الجمهور الصيني بينما لا تزال الظروف صعبة في البلاد. ويزداد السخط الشعبي ضد الحزب الشيوعي الصيني مع تعثّر الاقتصاد المحلي في الصين.

وكما حدث أثناء الكساد الكبير، يكون هناك العديد من البدايات الكاذبة، ما يوهم بحدوث تحسّن ويبرر عناد الحكومات في مواصلة السياسات الفاشلة. لكن على خلاف ثلاثينيات القرن الماضي، توجد شبكة أمان اجتماعي كافية لاحتواء السخط رغم تراجع مستويات المعيشة ببطء في معظم أنحاء العالم، ودائماً ما يجري إلقاء اللوم على الآخرين. وتتصاعد التوترات بين الصين وأمريكا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فتتخذ الولايات المتحدة إجراءات حمائية شديدة ضد الصين وروسيا بسبب “تضليلهم”، وتقرر أخيراً إقامة جداراً نارياً ضد الاثنين، ويعتقد المراقبون أن الولايات المتحدة تستعد لشن حرب إلكترونية ضد الصين وروسيا.

وبحلول منتصف عشرينيات القرن، تتسارع عملية تفكيك العولمة، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كل مكان. وتأخذ مستويات الفقر في الارتفاع في العالم النامي، ويكون هناك احتمال لوقوع صراع مفتوح بين الولايات المتحدة والتحالف الصيني-الروسي.

2: الصين أولاً

لا تتعافى الصين تعافياً كاملاً، لكن قيادتها ترى فرصة لتقويض مصداقية الديمقراطية الليبرالية الغربية من خلال توسيع المساعدة عبر زيادة القروض الميسرة وإقامة المزيد من مشاريع البنية التحتية. وتتوسع صفقات مبادرة “الحزام والطريق” لتشمل المزيد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يمنح بكين ملكية البنية التحتية الحيوية في المزيد من البلدان. أما في الداخل، فينجح الحزب الشيوعي الصيني في تعزيز الدعم الشعبي من خلال تصوير الديمقراطيات الغربية على أنها غير قادرة على التعامل مع الجائحة بصورة فعّالة. وعندما لا يُجدي ذلك، يقوم الرئيس شي جين بينغ بقمع أي انتقاد للنظام.

وفي الفترة التي تسبق انتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة، يثير ترامب مشاعر الحماسة المناهضة للصينيين للتغطية على افتقار إدارته للاستعداد وبطء التعافي الاقتصادي، فيتعرض الأمريكيون من أصول آسيوية للهجوم. وتكتسب النزعة الشعبوية السطوة، ولكن يكون هناك حركة نحو الاشتراكية. ورغم أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز ليس مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، إلا أن أفكاره حول تقديم رعاية صحية أفضل وجامعات مجانية تترسخ مع معاناة معظم أبناء الطبقة المتوسطة من أجل إعادة بناء حياتهم بعد التراجع الاقتصادي الشبيه بالكساد. ونسبة كبيرة من أولئك الذين سرحتهم الشركات الكبرى في ذروة الجائحة لا يعودون إلى وظائفهم في الشركات التي تجد صعوبة في العودة إلى الربحية دون خفض القوة العاملة فيها. ويكون ذلك بالنسبة لبعضها فرصة لتوسيع الأتمتة، بما في ذلك استخدام الروبوتات.

ومع تضخّم الدين القومي، يحاول ترامب الذي أعيد انتخابه جاهدا أن يقاوم، لكنه يرضخ في نهاية المطاف ويوافق على فرض ضريبة مؤقتة على الثروة، بالإضافة إلى زيادة ضريبة الدخل على الأغنياء. وبصفته رئيساً لولاية ثانية، يعرف ترامب أنه لن يضطر إلى مواجهة تمرد من قاعدته المحافظة. والأوروبيون أيضاً يفرضون ضرائب عالية على الأغنياء.

ومع توسّع نفوذ الصين، تتقارب الولايات المتحدة وأوروبا في السياسة الخارجية. ورغم تخلي بعض الدول الأوروبية عن انتقاد الصين، تتحرك الولايات المتحدة -إلى جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة- نحو إعادة التفكير في حلف شمال الأطلسي. إذ أليس من الواجب أن يكون حلف شمال الأطلسي أكثر نشاطاً في مواجهة الصين؟ ويشعر خبراء السياسة الخارجية الأمريكية بالقلق من أن روسيا والصين تعززان الروابط فيما بينهما، وأننا نواجه حرباً باردة جديدة. وتعتقد واشنطن أن هذه المعركة ستكون أصعب لأن الولايات المتحدة تعاني اقتصادياً.

ولكن في آسيا، يرفض حلفاء الولايات المتحدة التقليديون الدخول في تحالف يشبه حلف شمال الأطلسي ضد الصين، حيث أنهم أصبحوا أكثر اعتماداً عليها اقتصادياً بعد الجائحة. فيشجعون الولايات المتحدة سراً على تكثيف دورياتها لـ “حرية التجارة” البحرية في بحر الصين الجنوبي، بينما يتفاوضون على اتفاقيات تجارة حرة واستثمارات جديدة مع بكين.

ومع استمرار الأوقات الاقتصادية الصعبة وانخفاض أسعار الطاقة، تنفد خزائن السعودية ودول الخليج الأخرى، ويوقفون الرفاهية الاجتماعية إلى حد كبير بغية توفير النفقات في الميزانية، ما يزيد من السخط. كما تعاني الدول الأخرى في الشرق الأوسط من صعوبات أكبر، حيث يؤدي الجفاف المرتبط بالمناخ في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتندلع أعمال الشغب بسبب الغذاء في القاهرة وفي دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يحدث تمرّد شيعي يهز المنطقة الشرقية للسعودية والبحرين، ما يفاقم سوء العلاقات مع إيران. وتتدخل روسيا لتقديم المساعدة الغذائية بتمويلٍ من شريكتها الصين لكبح السخط ودعم الحكام المستبدين. وتتفاوض الصين على صفقات مع المملكة العربية السعودية لخفض أسعار الطاقة المستقبلية مقابل تقديم مساعدة صينية فورية.

وعلى الجانب المشرق، تغّير الأمم المتحدة حكمها لعام 2019 بأن العالم لا يفعل ما يكفي للحد من الانبعاثات الكربونية. وطالما استمرت المستويات الحالية المنخفضة من الانبعاثات، فسيحقق العالم هدفه المتمثل في ألا يزيد ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أكثر من 1.5-2.0 درجة مئوية. وتدعو الأمم المتحدة البلدان إلى الاستعانة بالمزيد من مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن أن تضمن عدم ارتفاع الانبعاثات خلال التعافي الاقتصادي العالمي البطيء.

وبالنسبة للعديد من البلدان خارج أوروبا، تبدو الولايات المتحدة في تراجع حاد. وعلى الرغم من مسؤولية الصين عن تفشي المرض، إلا أن الجائحة ترجّح كفة التوازن الجيوسياسي لصالحها.

3: نهضة جديدة

مع انهيار الاقتصاد العالمي، يرتقي قادة مجموع الدول الصناعية السبع ومجموعة العشرين -مع وجود زعيم أمريكي جديد على رأس السلطة- فوق الدوافع الوطنية، ويتوصلون إلى اتفاق بشأن خطة تعافي منسقة، تتضمن رفع إغلاق الحدود وتخفيف الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى. وبعد بدايةٍ بطيئة، يكتسب التعافي الزخم وتشهد الاقتصادات الرئيسية نمواً متجدداً، وتحدث قفزة التعافي أخيراً. ومع ذلك، يستغرق الاقلاع عاماً كاملاً بمساعدة اكتشاف اللقاح ونشره بسرعة.

وخلال مدة “الانتظار” التي تستمر طوال ذلك العام، تنعقد قمة مجموعة العشرين وتضع جهوداً منسقة مع شركات الأدوية لإيجاد اللقاح. وتحرص على تقديمه إلى العالم كله دون مقابل، الأمر الذي يزيد من الثقة في السوق.

ويكون الشعور العام في جميع أنحاء العالم أن مثل هذه الكارثة يجب ألا تتكرر مرة أخرى. ويرى القادة ما حدث في الولايات المتحدة عندما أطيح بترامب من منصبه، فيكون هناك دعوات واسعة لجميع الحكومات من أجل الإصلاح. أنه ولا ينبغي تجاهل التحذيرات، أو أن تؤخذ الحكومات على حين غرة بعد ذلك على الإطلاق. فيدعوا قادة مجموعة العشرين منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة الأخرى، ومؤسسات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية إلى تأسيس وكالة تحذير بشأن الأمراض والصراعات والمناخ. ويرغب بعض القادة في المضي إلى أبعد من ذلك وتمكين هذه الوكالة من فرض العقوبات على الدول التي لا تمتثل للتحذيرات. ويكون الاتحاد الأوروبي أول من يقول إنه سيوافق على خطة إقامة هذه الوكالة، ويرى أنها وسيلة للتأكد من أن تصبح الصين مواطناً عالمياً يتمتع بحس المسؤولية، ليس فقط في مكافحة الأمراض، ولكن أيضاً في شؤون المناخ وتجنّب الصراع مع جيرانها.

وبسبب الضغوط الدولية، تُغلق الصين أسواق الحيوانات البرية بصورة دائمة، وتبدأ تطبيق قوانين جديدة تحظر تربية الماشية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. وبما أن وكالة الإنذار لن تكون مزدحمة بالدول الغربية، ولكنها ستضم أيضاً الصين والدول النامية، تقتنع بكين بدعم المبادرة، حيث تعتبرها مواجهة جيدة للتدابير الحمائية التي هددتها الولايات المتحدة وأوروبا بها بعد الجائحة.

ويعترض الكثير من الأمريكيين على ما يرونه خطوة كبيرة نحو قيام “حكومة عالمية”، رغم أن الرئيس الامريكي الجديد يؤيدها شخصياً. ومثلما أثارت عصبة الأمم الانقسام بين الأمريكيين، تحدث نقاشات حامية، لكن ذكرى الجائحة القريبة وحالة شبه الانهيار الاقتصادي تُقنع ما يكفي من المشرّعين في واشنطن بحيث يمر التصويت عليها بهامش ضئيل.

لا أحد يعتقد أن هذه ستكون نهاية الخلافات الصينية الأمريكية، لكنها تعني أن الولايات المتحدة والصين ستعملان معاً في مجالات عديدة. لكن المفاوضات التجارية ستظل شاقة، وستبقى واشنطن قلقة بشأن توسّع النفوذ الصيني من خلال مشروع الحزام والطريق. كما تتحسن العلاقات الأمريكية مع أوروبا، حيث أنه بالنسبة للأوروبيين، فقد عادت واشنطن إلى مسار التعددية. وهكذا فإن التعامل مع هذه التحديات العالمية يجمع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودولاً أخرى، حيث يمكن أن يتفقوا على أن لديهم جميعاً مصلحة مشتركة في محاربة تغيّر المناخ والأزمات الصحية المستقبلية. ومع ذلك تبقى الصين وروسيا تمثلان تهديدات بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن يجب بذل الجهود لمواجهتهما وإدارة استبدادهما لتجنب تعريض المعركة العالمية ضد الأمراض للخطر، وتدمير البيئة، وفشل الدولة. وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصورة متزايدة إلى إقناع الصين بتحويل خطتها “الحزام والطريق” إلى “خطة مارشال” كبرى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين من أجل الدول المتعثرة في العالم النامي.

ومع تراجع التوترات بين الدول، يُستأنف النمو الاقتصادي، وتصبح أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر ونشر التعليم في متناول يد غالبية سكان العالم مرة أخرى.

الشرق اليوم اخباري تحليلي

الشرق اليوم اخباري تحليلي